王镛:别署凸斋、鼎楼主人等。一九四八年三月生于北京,山西太原人。一九七九年考取中央美术学院中国画系李可染、梁树年教授研究生,攻山水画和书法篆刻专业,得到叶浅予、梁树年等先生的指导,一九八一年在研究生毕业展中获“叶浅予奖金一等奖并留校执教。先后任中央美术学院学术委员会顾问、教授、博士生导师、书法研究室主任,中国艺术研究院中国书法院院长、研究生院博士生导师、文化部优秀专家,文化部全国美术高级职称评审委员,李可染画院副院长,中国人民对外友好协会艺术院名誉院长。

传统是一条河,一条流动的河。既然『流动』,就是跃动的、鲜活的,是奔涌不息的一种状态。昨日优质的因素沉积下来,形成稳固的河床,而平缓与激荡的塑造,却在于河水的流量与冲撞的速度,场面自然千差万别。传统,是需要不断创造的。昨日的创新,成为今日的传统;今日之创新,正可为明日之传统。所以有王右军『后之视今,亦犹今之视昔』之谓。当然,过去时代里的优秀,也可能成为今日的过时。长江后浪推前浪,大浪淘沙,经得历史的淘沥,才能见真知。

——王镛《谈艺录》

书法是画的老师

王镛

书画印,核心是书法。你搞篆刻,书法不行的话,水平也自然受到局限。画也是如此。古人平常都是毛笔不离手,画的水平和书法的水平都是非常相称的。即使不是大师,成功一点的画家都是这样。但是现在有所不同,画也许还能看,但是书法差太多。你把他的题款捂上,就能知道他画的水平有多高。因为以书法为核心的书画艺术,书法没搞好的话,他的画就会借助别的表现手法,那种书写的因素就会被削弱。比如运用各种制作、特技等方式,总还能凑成一张看得过去的画,但是跟传统意义上的中国画的要求会有距离。

1970年,插队期间春节返京,王镛与弟王锴去北海公园写生

传统的中国画和书法,工具材料都是完全一致的,如果你抱着传统的毛笔、宣纸,却在这上头折腾别的效果,那是一种得不偿失的做法。如果你不这么关注中国传统的笔墨,最好去用别的材料,彻底抛开传统的要求,那就没有这个问题了。现在有人用宣纸能画出油画的效果,也有人认可,看着也挺好看的,画也挺写实,但跟传统中国画一点关系没有,跟书法一点关系没有。问题在于用毛笔、宣纸作为工具基础来表现,书法不行,缺乏书写性,这个工具材料对他来说是个负担,它起相反的作用。既然是画家,干嘛非死守它呢,用布、油画纸、水彩纸,画别的不行吗?还想用这个东西,在那儿表面上做传统的绘画,但是骨子里头却缺少真正的灵魂。

1973年,在内蒙古阿荣旗插队,王镛与同学留影

画的形成在传统那么长的时间里,用笔也有很多不同。晋人的绘画技法上还比较单纯,跟书法的用笔有很大的关系。随着时代的发展,山水画到了唐、五代、宋、元又取得了很大的进展,有些用笔在书法里边是没有的。比如皴擦,在山水画里经常用到,但是书法里头从来没有这种笔法,虽然有点类似书法的飞白,但是感觉还是不太一样。画的技法不断地丰富,但是终归它的根基还是原来的关系,我觉得它并没有变。

1979年,王镛与同学们在听李可染、叶浅予先生授课

在画上题跋和用印,也是经历了很长的时间。一些明人的用印,都不是很讲究,那么几个大印,不管字的大小,往底下一盖就完了,真正把书法的题跋、印章作为画面的一部分来考虑的那种意识并不强。到清代,书、画、印的结合才相对完善起来。

1985年为李可染先生祝寿

书与画是相辅相承的、审美是一致的,只不过书法是借助汉字表达对美的理解,画是借助一块石头什么的,这么一转换,就能明白它们在根本上是相通的。学书法一般要从局部入手,字不能写错,从一点一划开始,往往容易对整体关注不够,而学画的人对形式、造型、整体很关注、很敏感,篆刻中对线条的位置、角度、长度等处理都非常细致,这些都值得搞书法的学习。

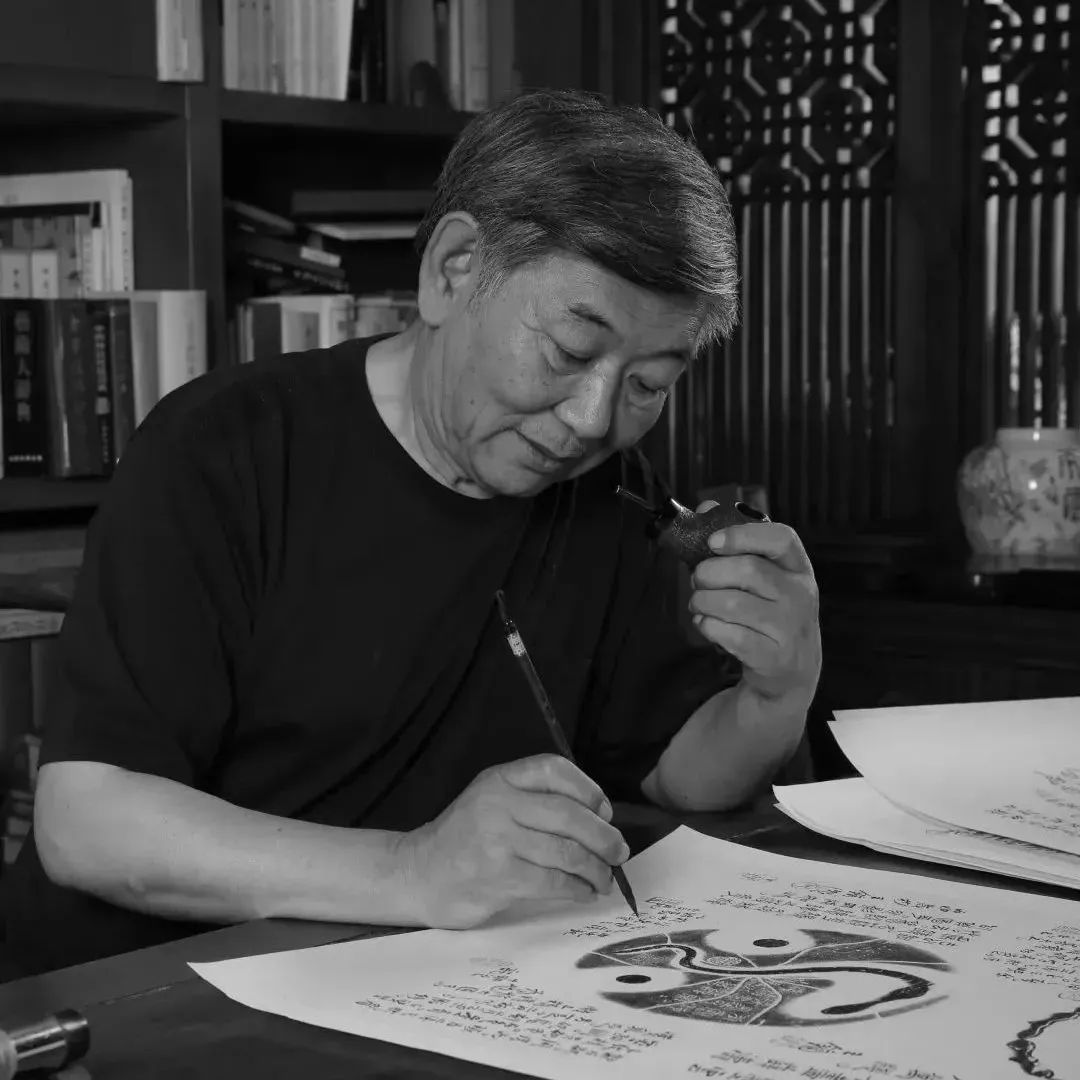

王镛先生写书法时

古人从舞剑、夏云中都能悟出书法之道,与书法关系很近的国画、篆刻更应该关注。古人常说能书者善画、能画者善书,古代一些开宗立派的书法家的画都很厉害,有记载说王羲之善画,我曾看到傅山的画觉得非常好,意境特别奇,张瑞图、王铎等的画也非常好。

2010年,王镛先生在湖南观看简牍

早期书法比画更重要。文字是传播思想、知识的工具,是人际交流必不可少的,古代无论统治阶级或平民百姓肯定都重视文字,书法与文字捆绑在一切,地位也跟着提高了。书法能够传达圣贤的思想,是一个人的脸面,是必备的,而画不是必备的。书法比画成熟得早,书法理论在汉代已经很成熟,达到了相当的高度,书体也趋于成熟,但画在汉代还很幼稚,理论也不成熟,跟书法没法比,可以说书法是画的老师。

王镛书法作品品鉴

▼

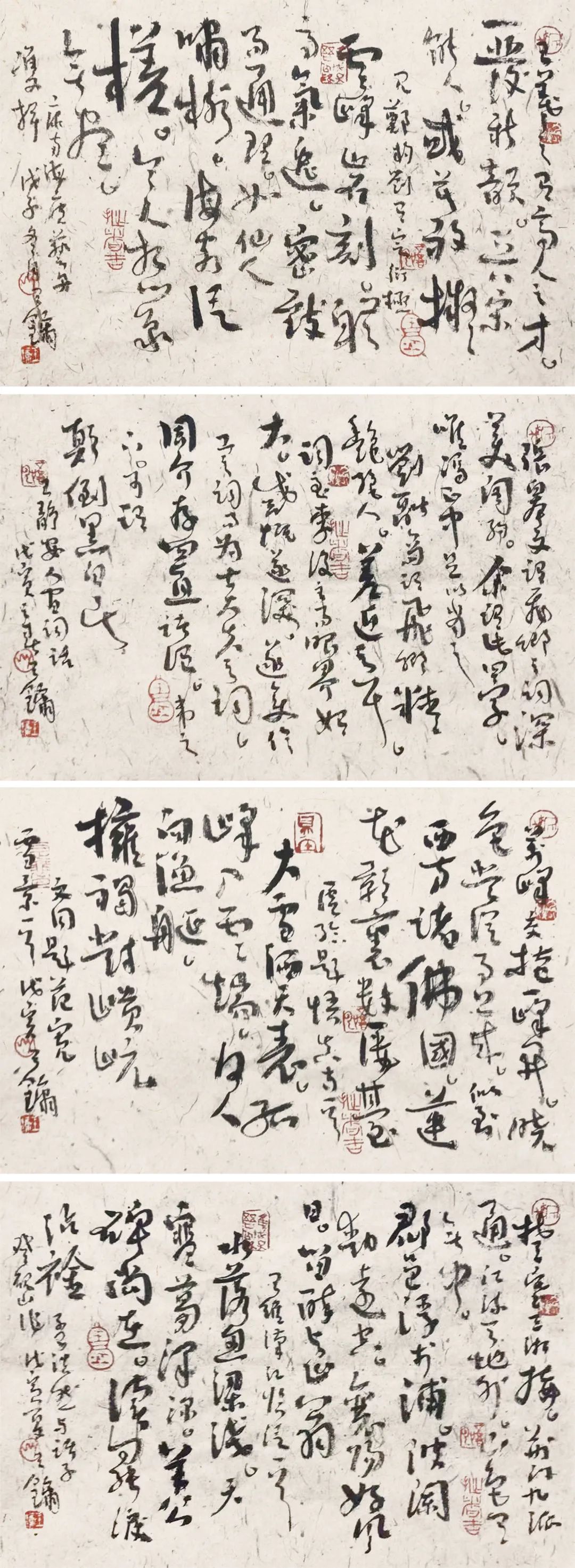

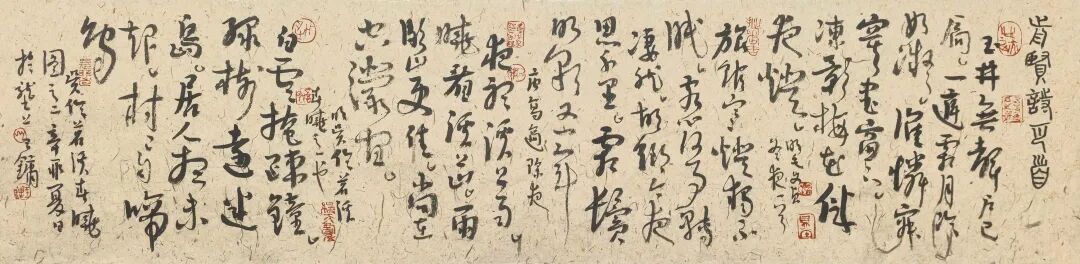

王镛在书法篆刻上是一代开宗立派者。他的书法立意高古,粗犷质朴,取法于六朝碑版,胎息于汉魏简牍,视觉性极强,充满现代感。特别是他的用笔长短兼用,软硬并施,满幅纵横,一任自然而功力内含;他的篆刻苍润奔放,古拙奇崛,掺和汉晋砖瓦文字,三代铜器铭文乃至于秦汉古印之神韵而自出机杼,真率、质朴、自然、大气磅礴,与自己书法风格高度统一,成为当代篆刻界最具有影响的开派人物之一。

王镛先生书法艺术观点:

书法传统博大精深,书法遗迹浩如烟海。对于从艺者来说,当然基础愈宽,则能力愈强;变数愈多,则出路愈广。于是从经典到民间,从各种书体到不同幅式,从大字到小字,从精致到粗犷……最难的还是蜕化而出。因此在崇拜圣贤之余,还要挖空心思看看前人在哪些方面给我们留下了一点余沥,然后试试自己还能做些什么。这是一个愁苦的经历,也是一个不断更新观念的过程。

王镛先生书法风格的形成,源于先生那敏于社会变迁的独有的思辨方式,他开始尝试回到朴拙、自然当中,试图在先秦书法和民间书法中寻找“现代性”的概念。可以说,原始艺术对人生命的热烈追求和表现形式的率真质朴,与现代艺术反对模仿、摒弃再现,以及追求形式的独立价值的观念结合起来,促成王镛先生走上了一条既保持传统的东方艺术精神又具有时代审美品格的艺术之路。(节选自《寸耕堂谈艺》)

今闻东楚人,结网为书圃。

池墨泼飞云,紫毫挥广宇。

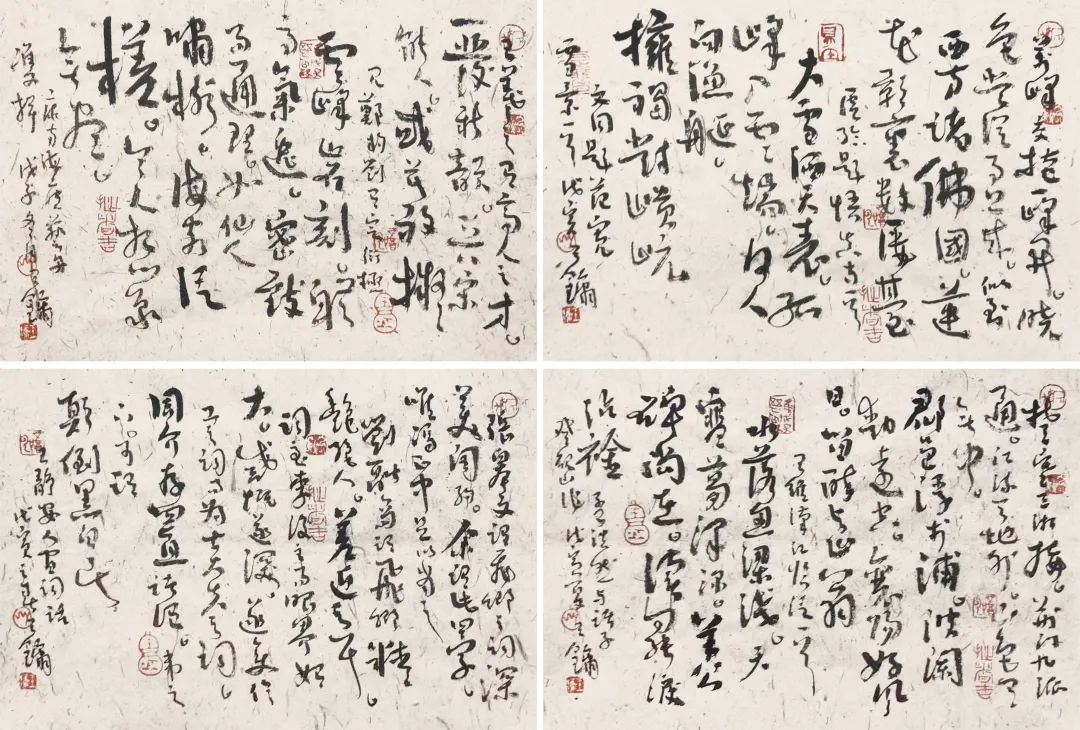

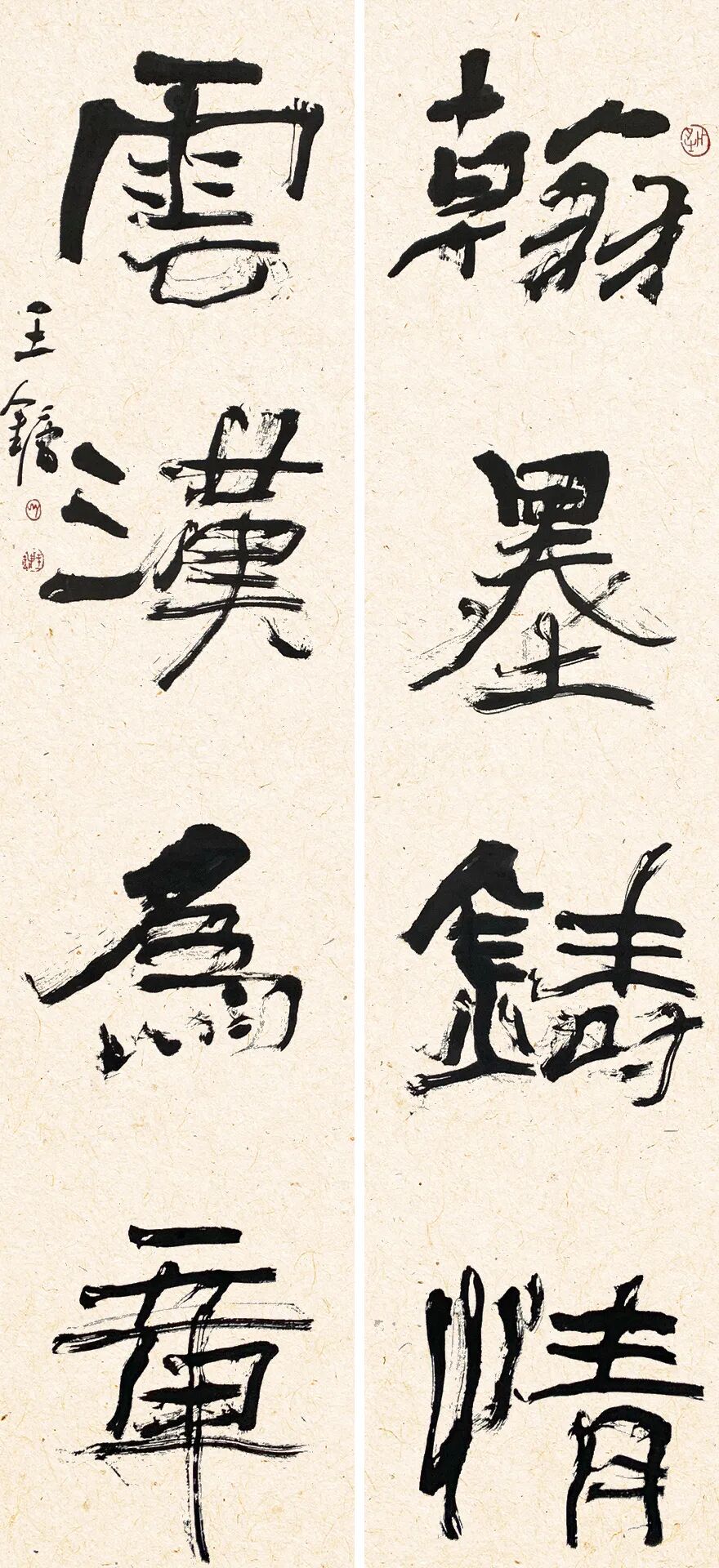

【王镛】 书法四帧 45×34cm*4

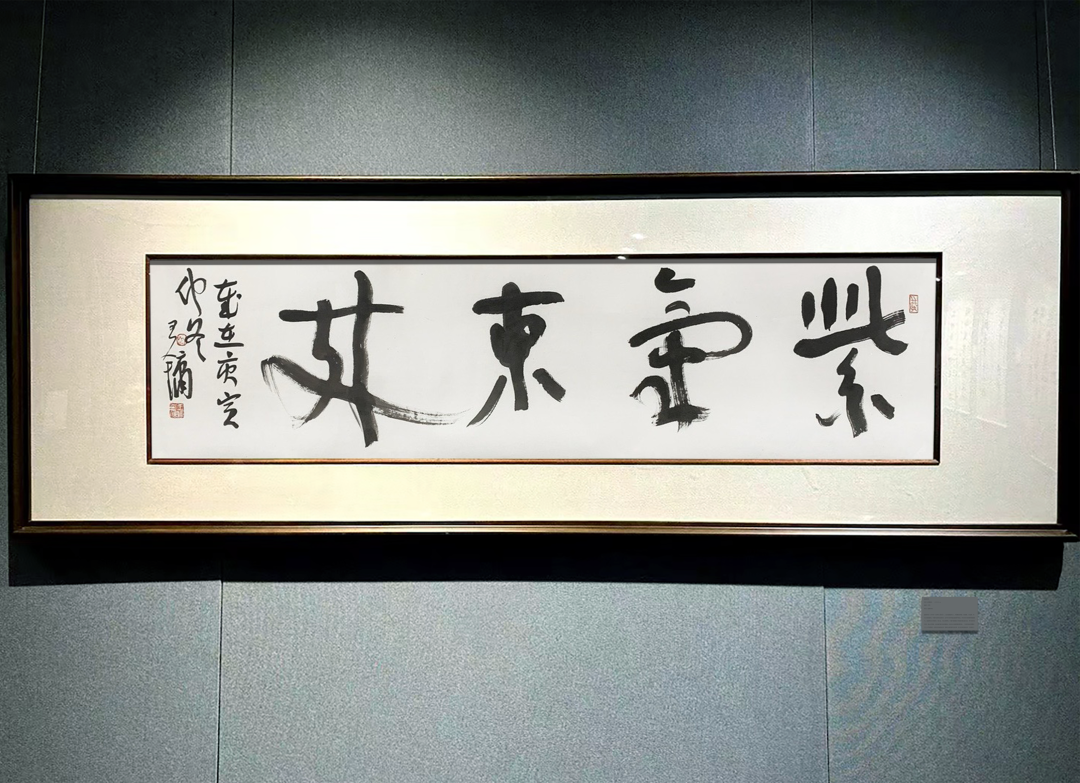

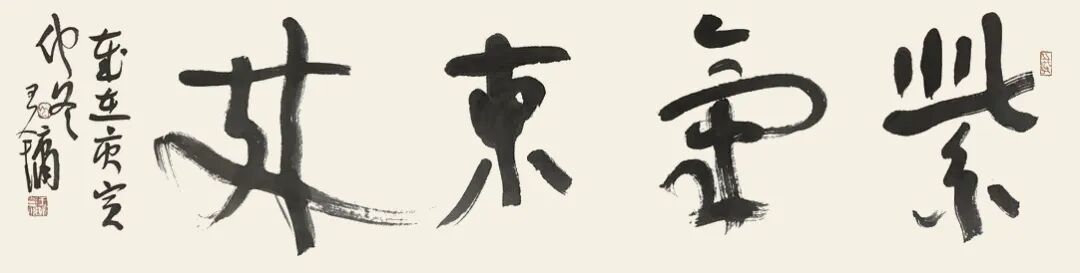

紫气东来

【王镛】 紫气东来 136×35cm

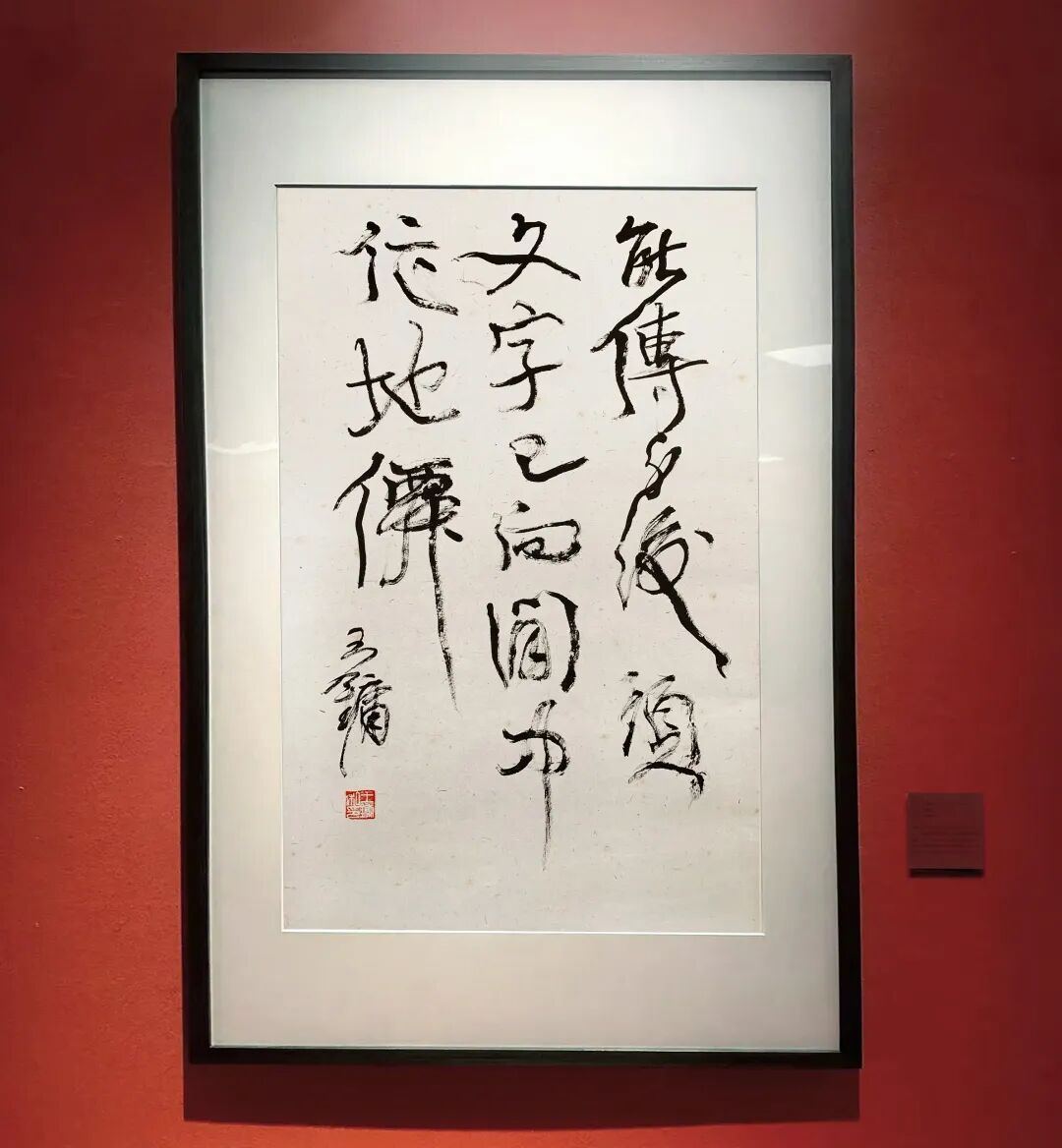

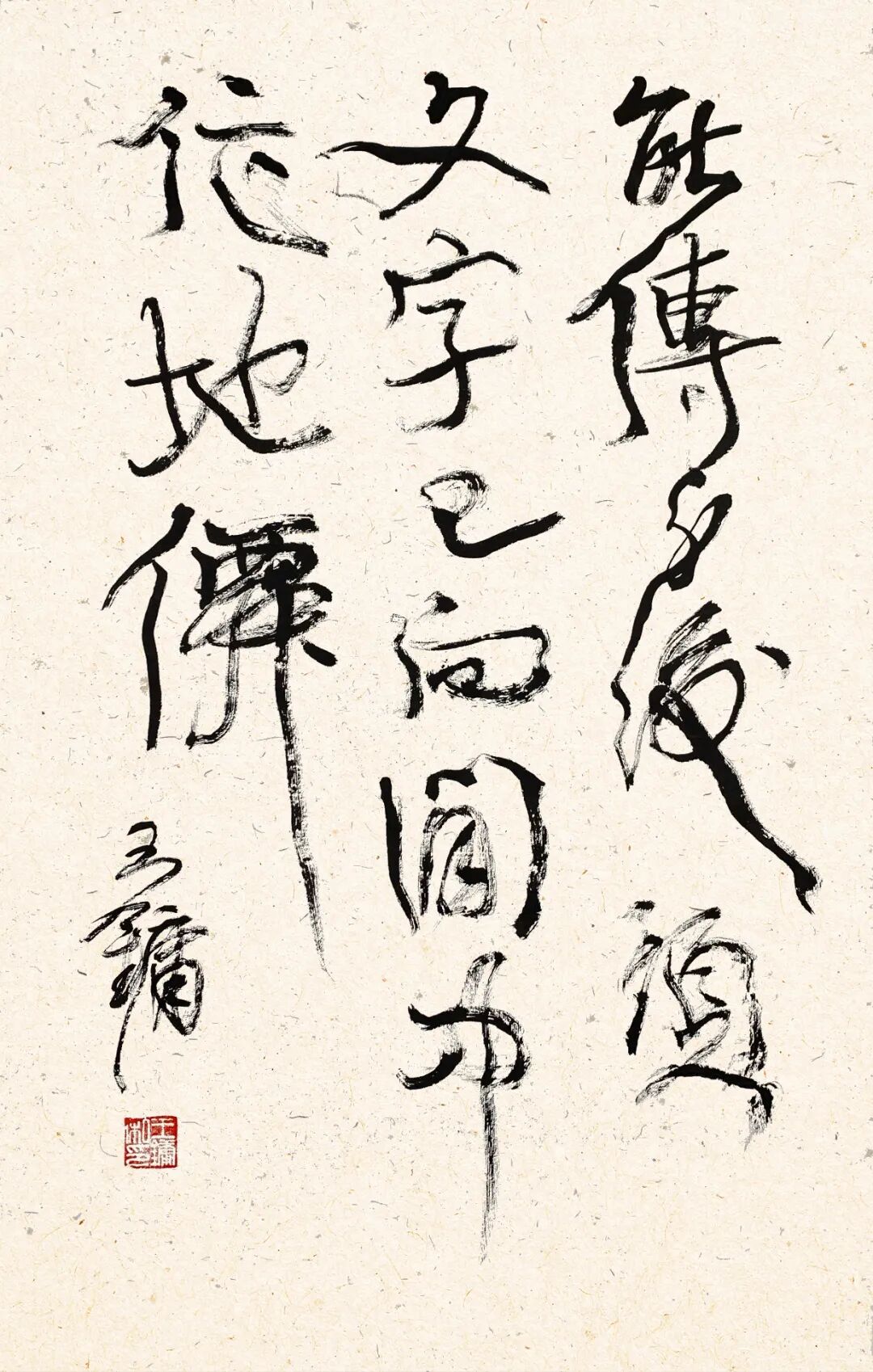

能传至后须文字,

已向图中作地仙。

【王镛】 书法 75×45cm

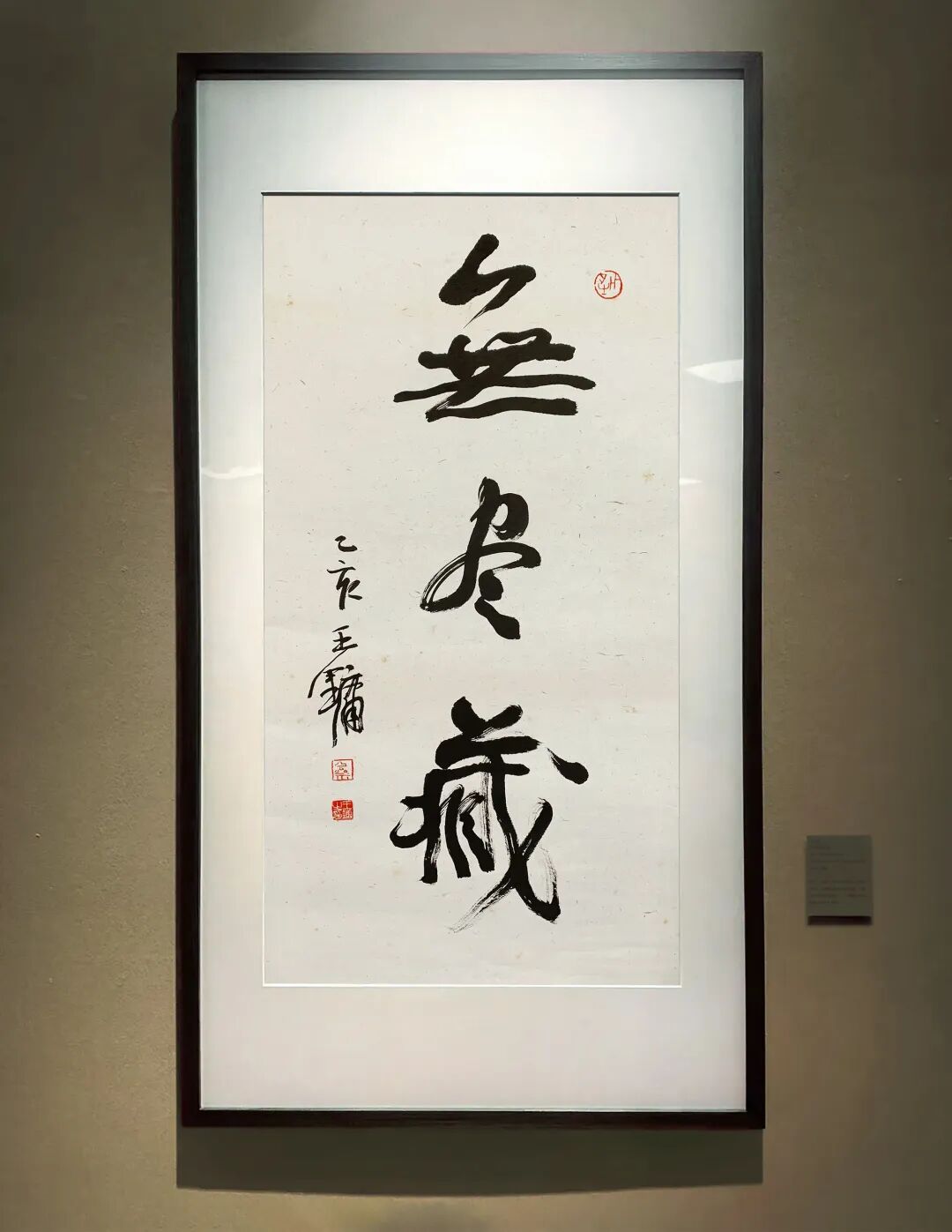

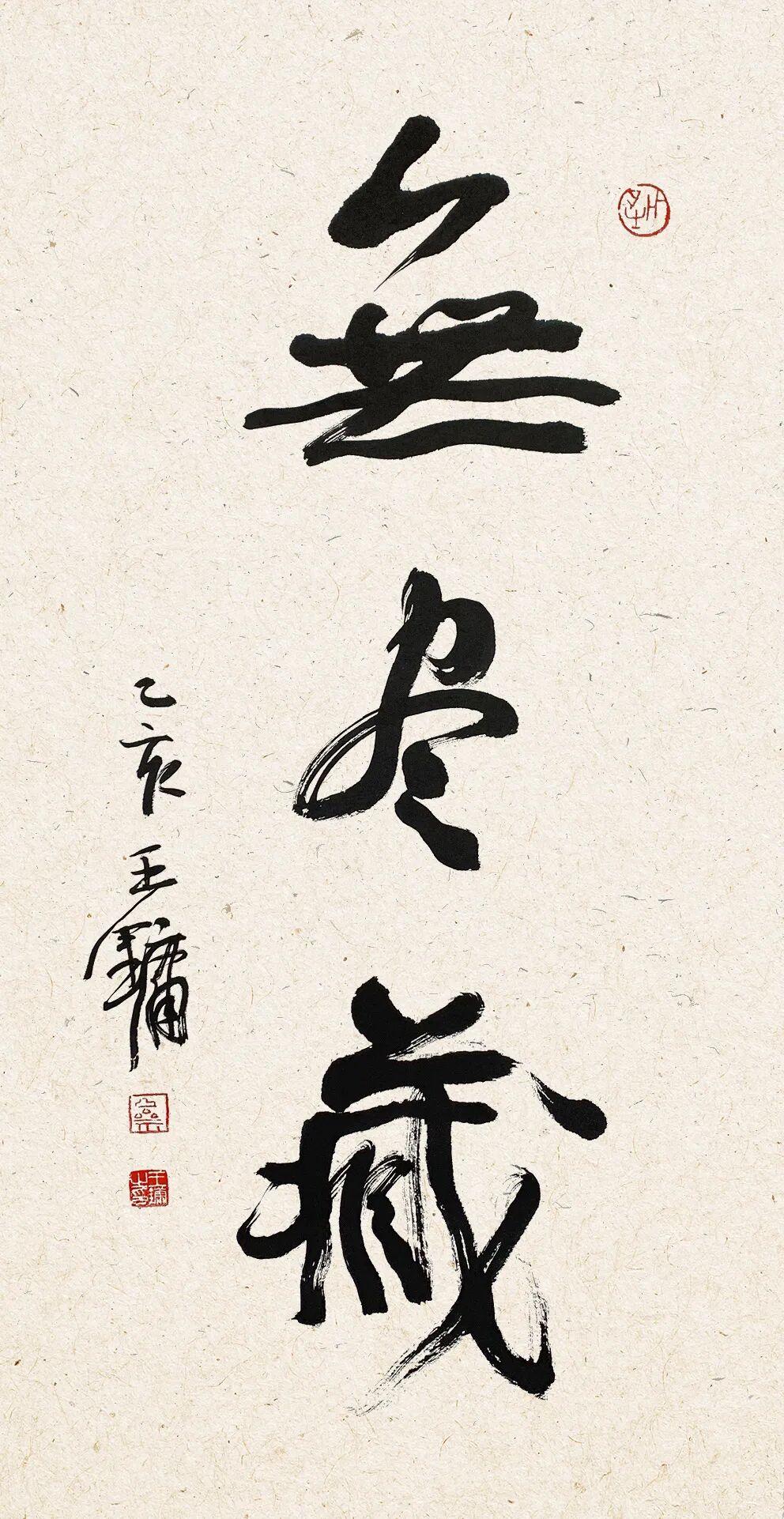

无尽藏

【王镛】 无尽藏 84×43cm

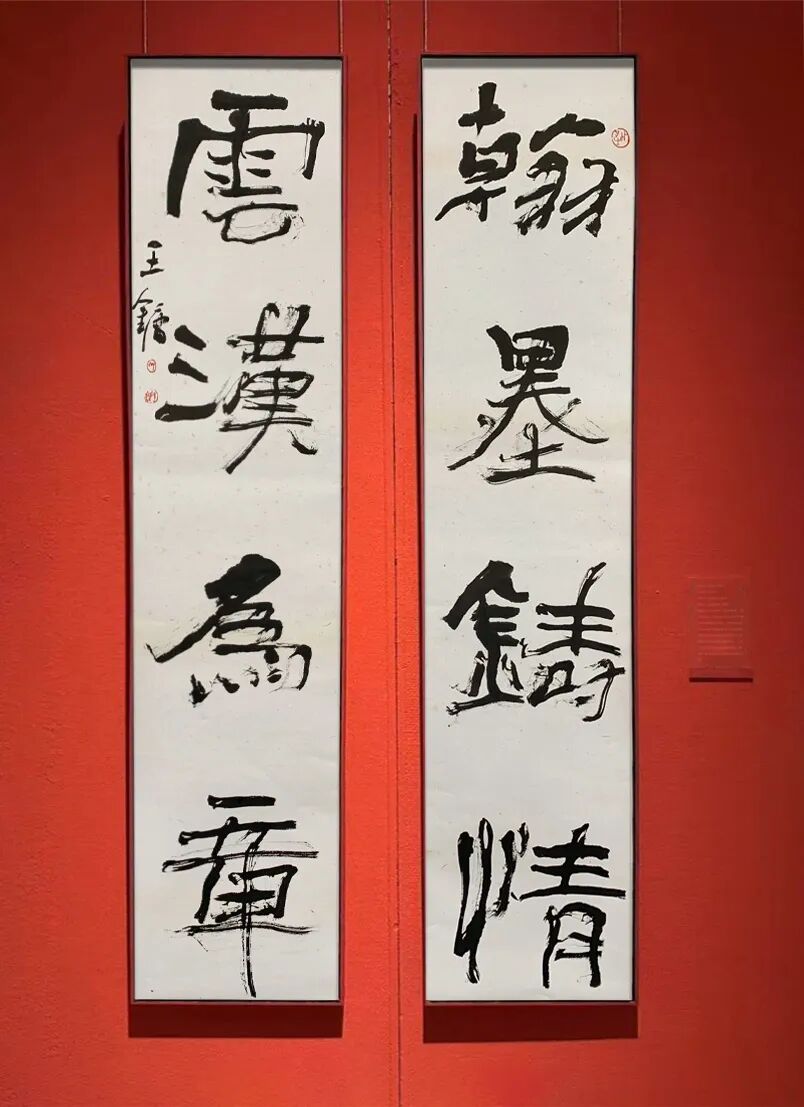

翰墨铸情,

云汉为章。

【王镛】 书法对联 138×34cm*2

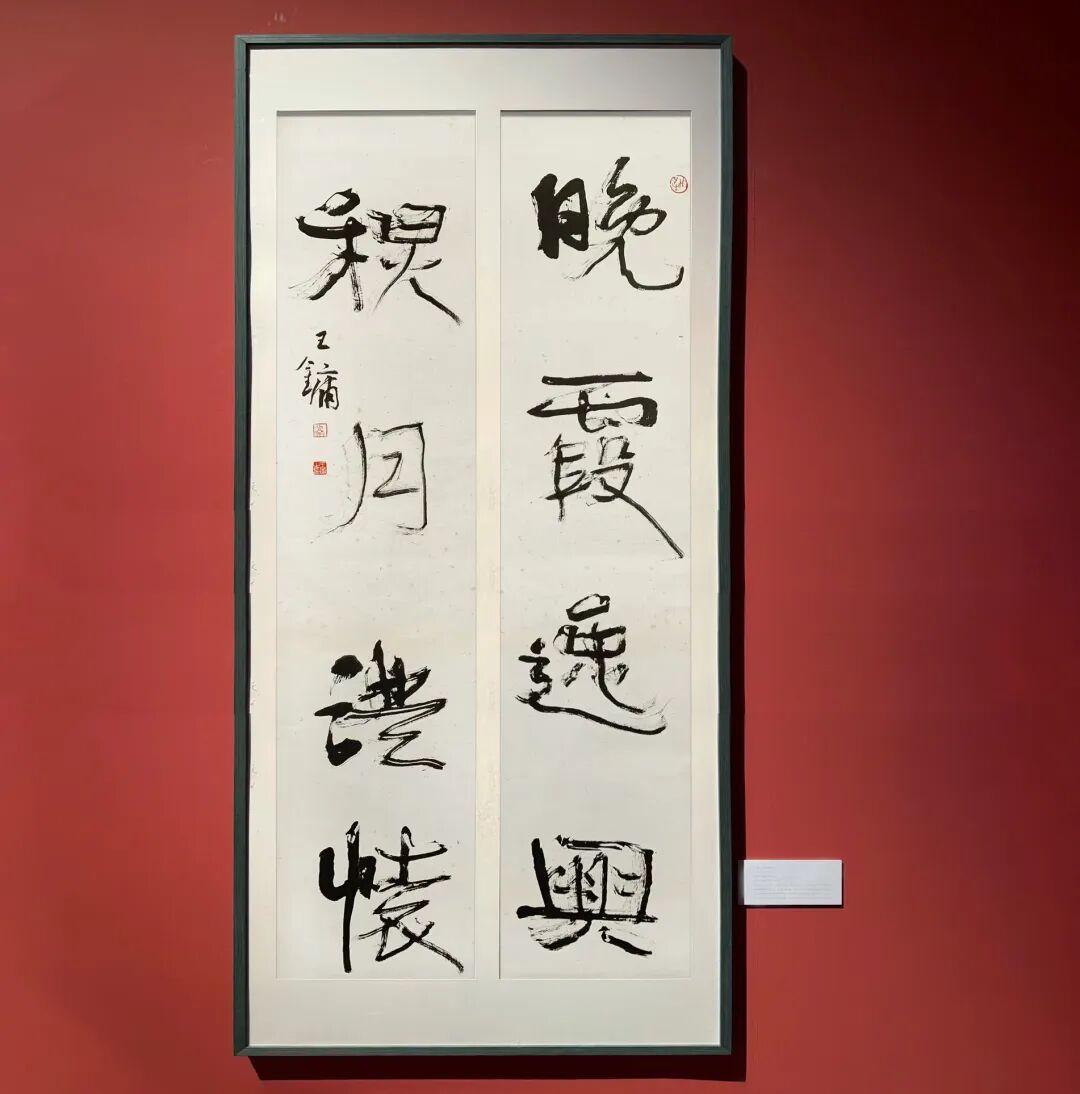

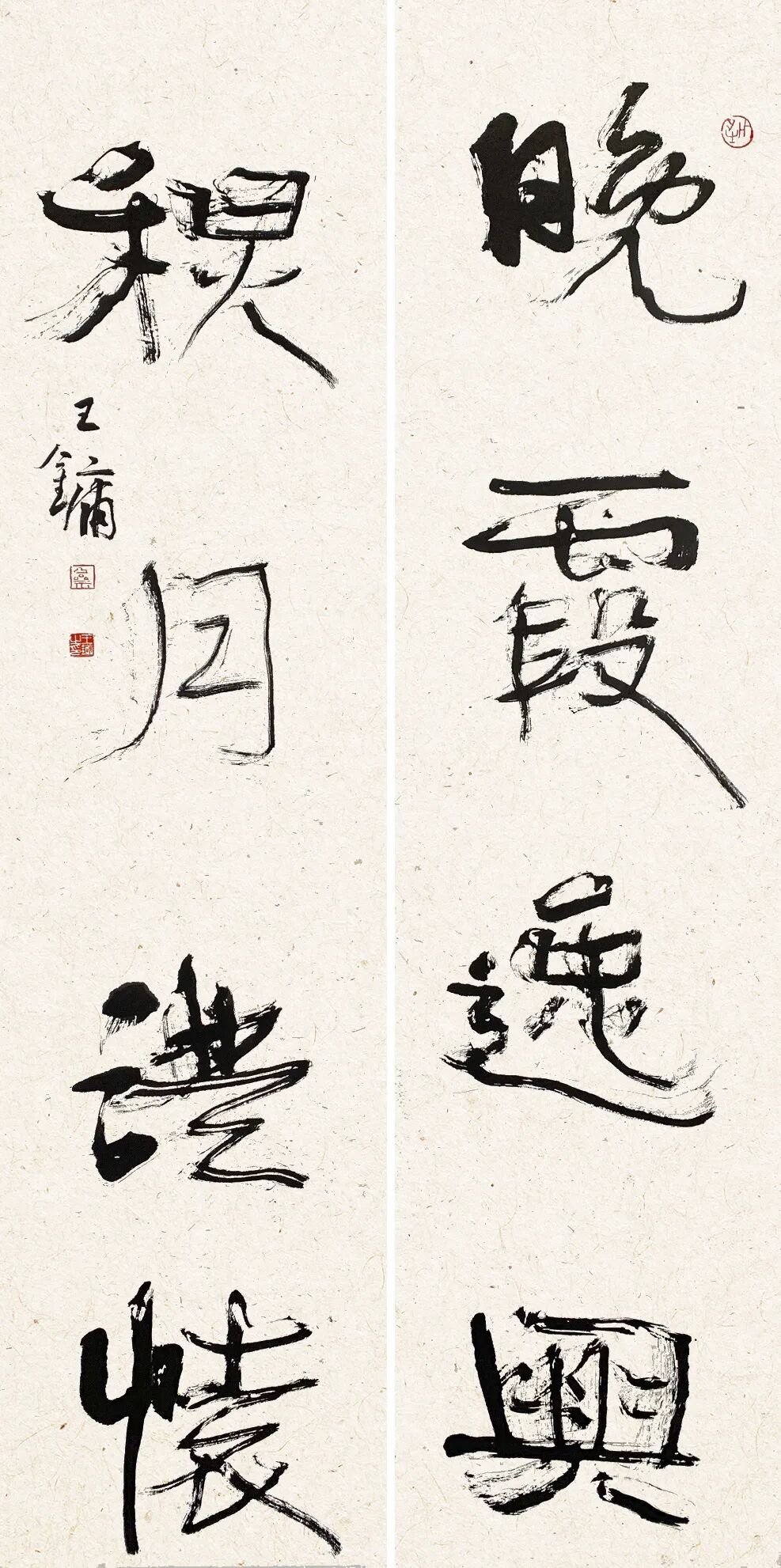

晚霞逸兴,

稷月礼怀。

【王镛】 书法对联 139×34cm*2

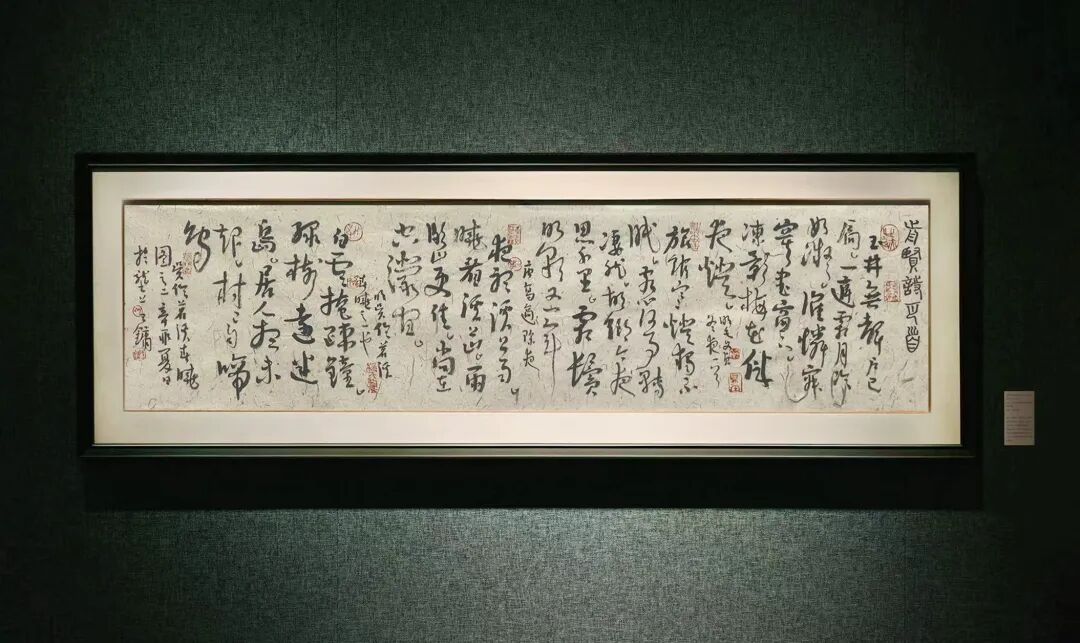

玉井无声户已扃,一庭霜月冷如凝。

谁怜寂寞书窗下,冻影梅花伴夜灯。

【王镛】 书法 136×34cm

王镛国画作品品鉴

▼

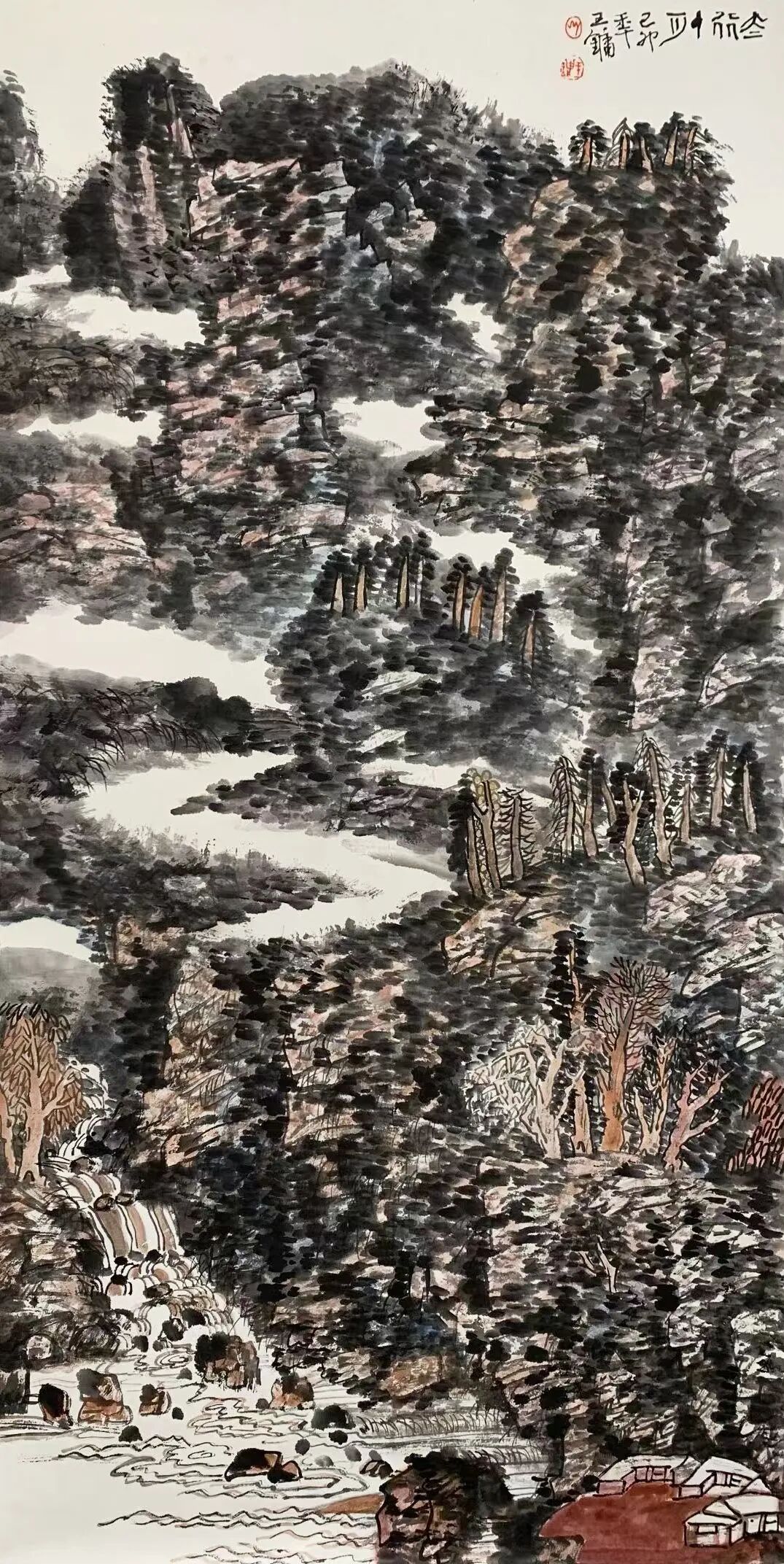

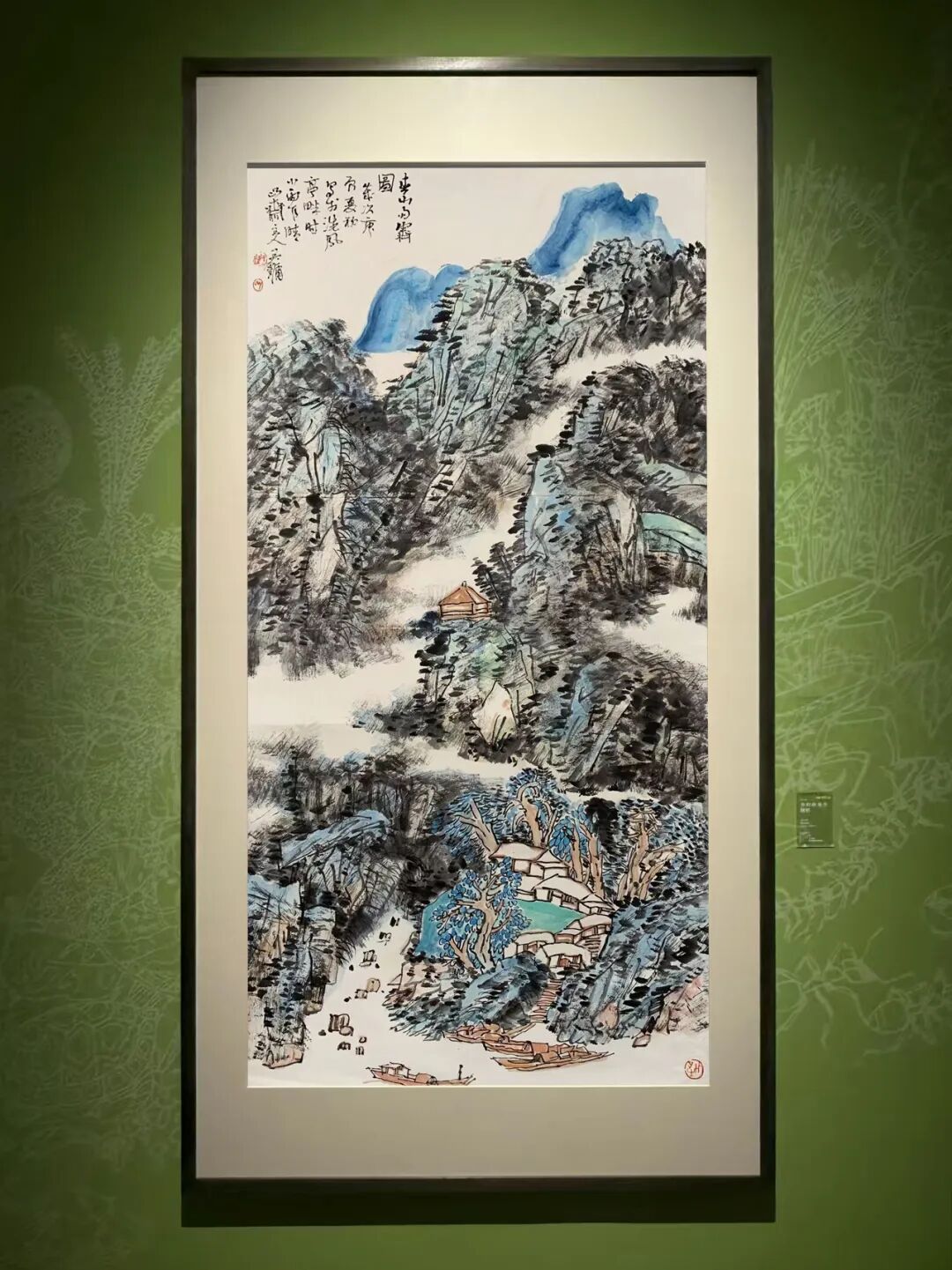

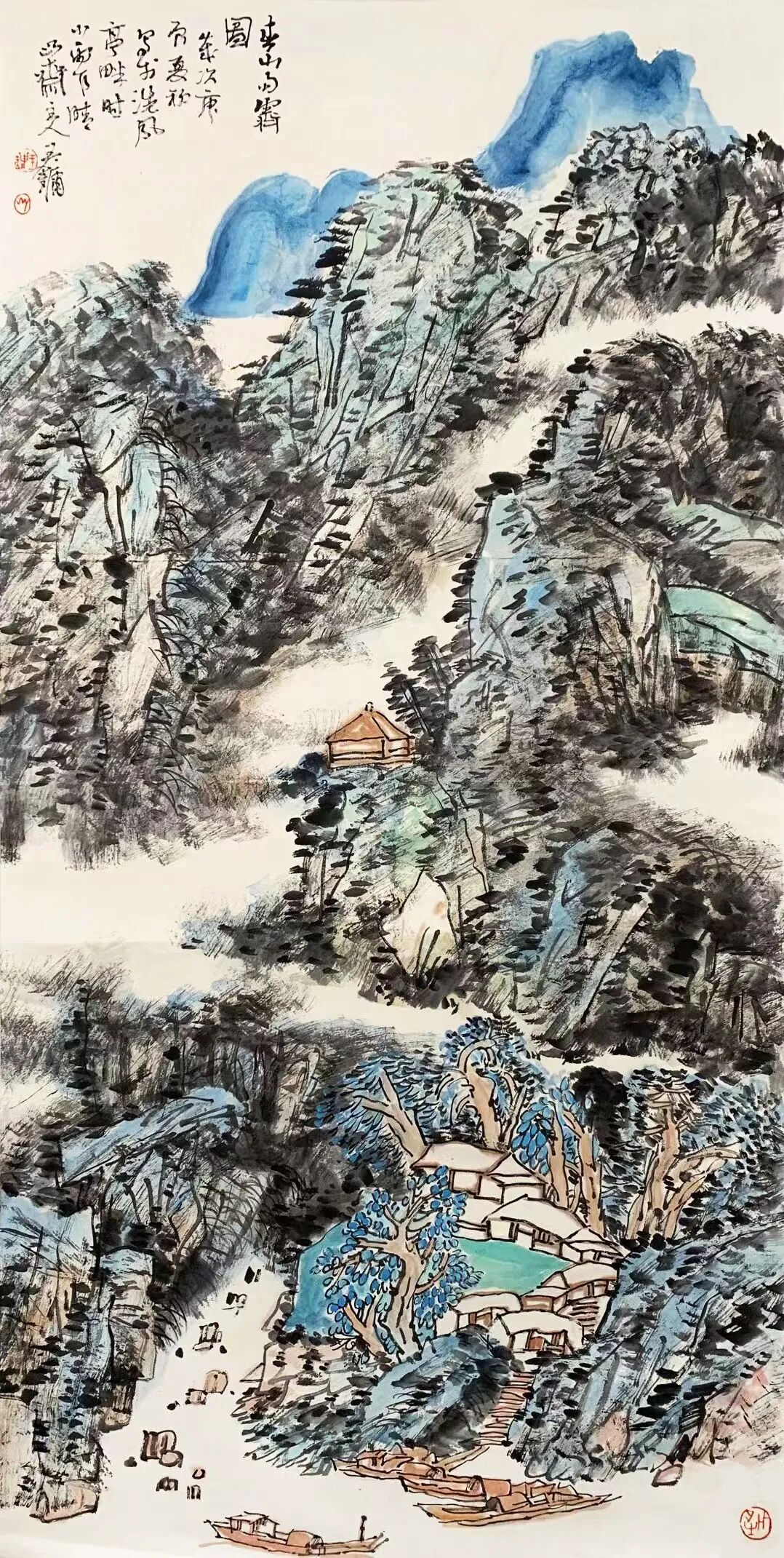

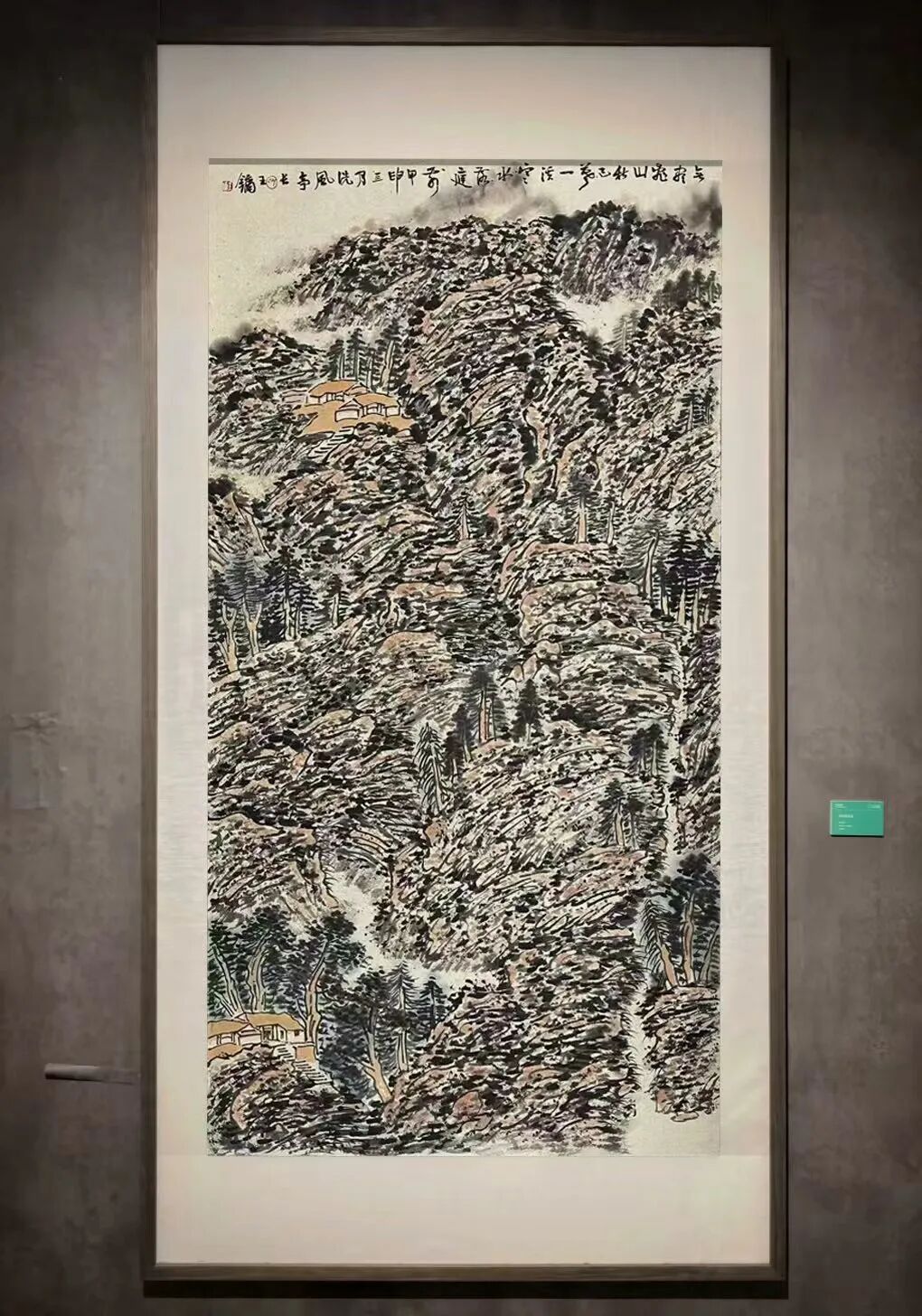

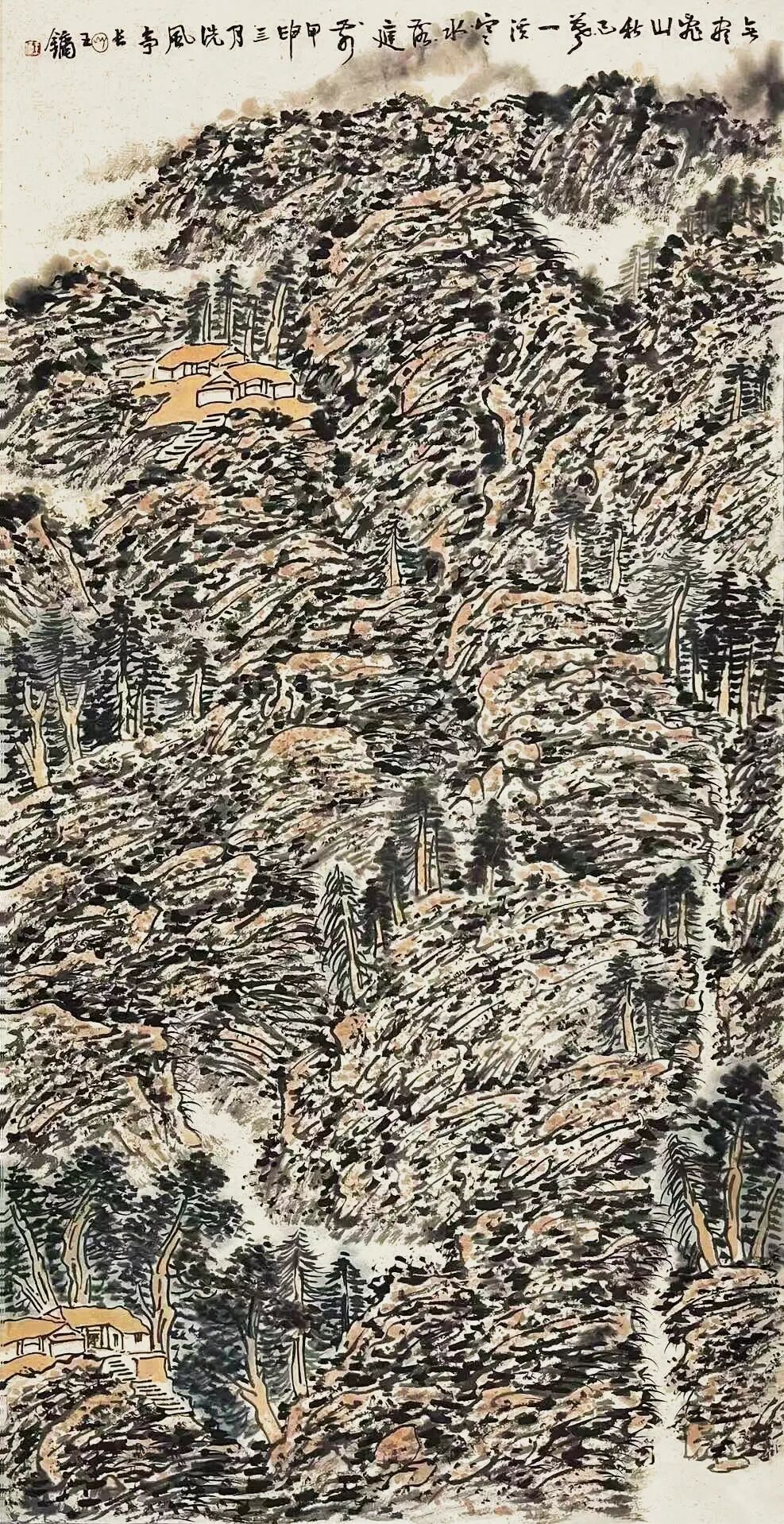

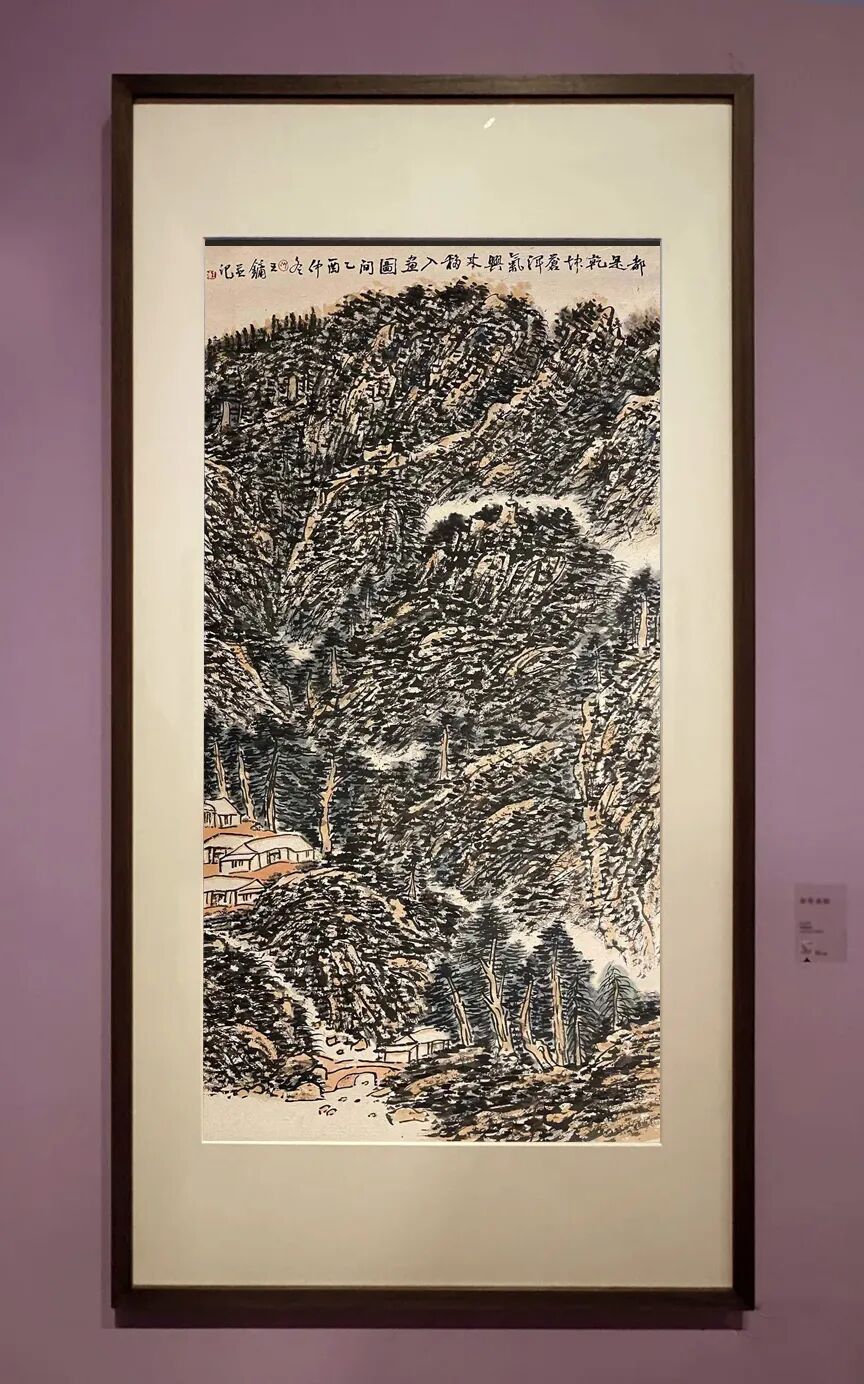

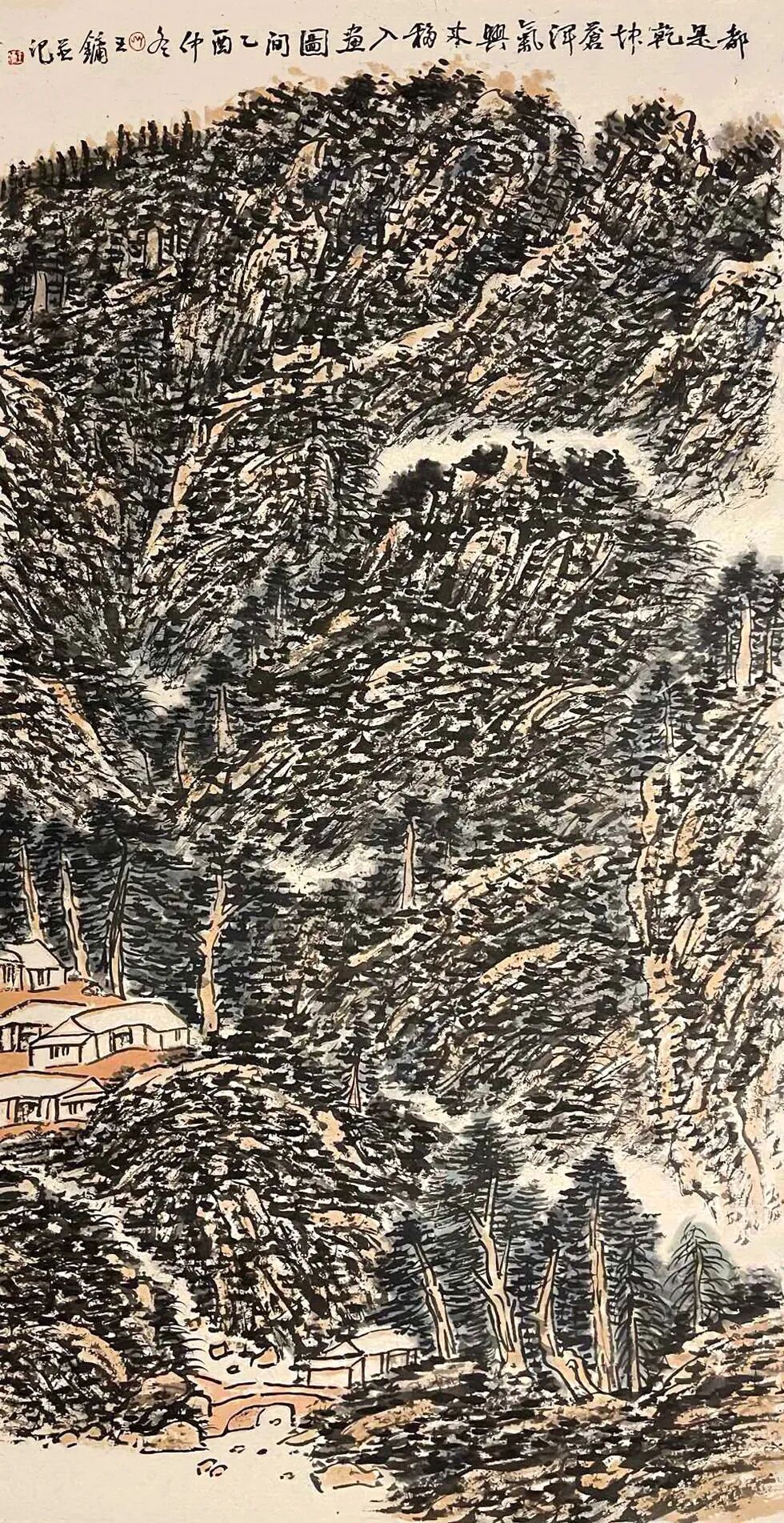

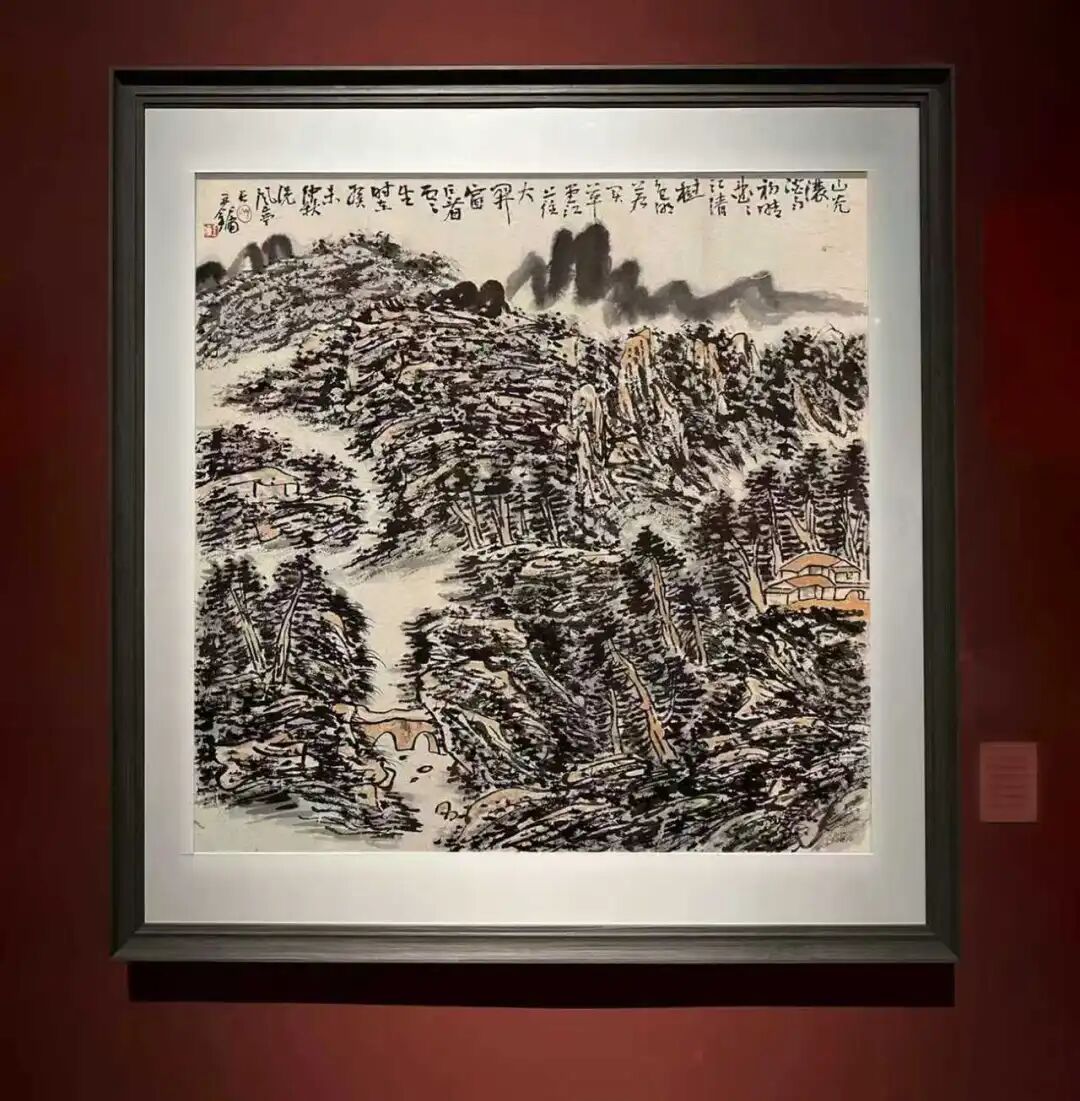

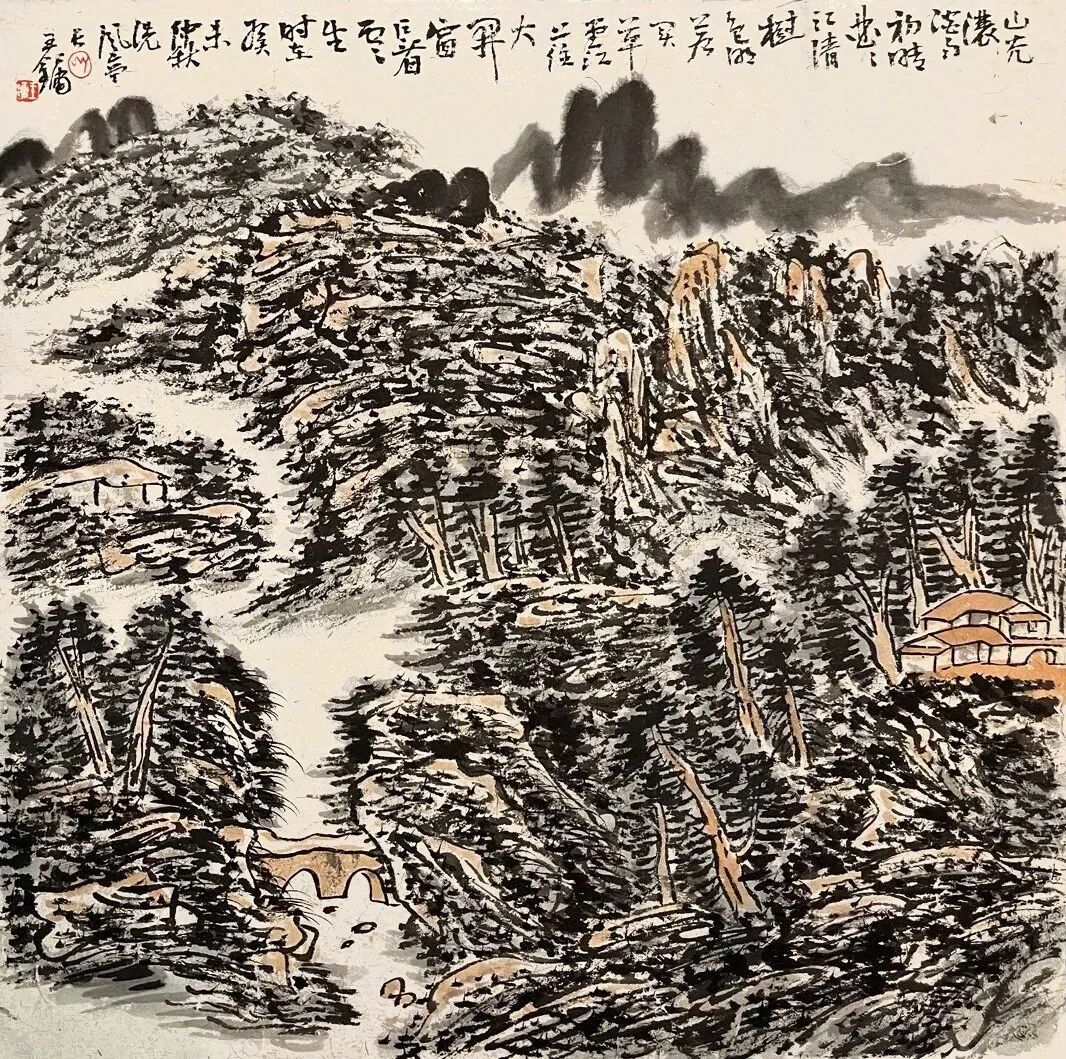

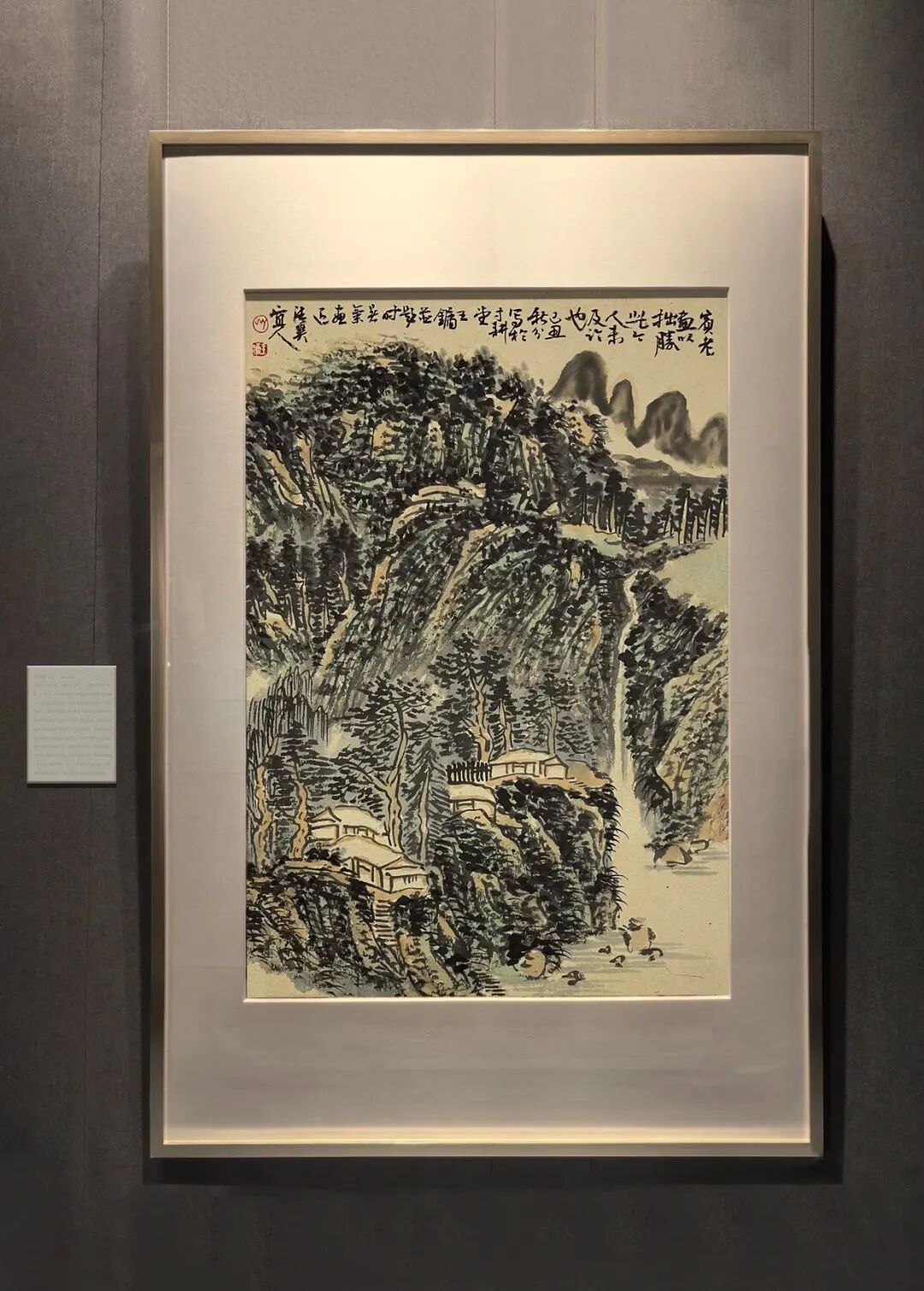

王镛在攻读研究生以前,学画曾涉猎中西亦尝摹古人山水。从师于李可染之后,始主攻国画山水,并从毛笔写生入手。这一时期,他的画风写实,象李家山水一样,画实境,讲层次,重积染,尚未别开户牖。不过,在李先生指导下,他炼就了直接面向自然进行开采美与冶炼美的本领,摆脱了古人笔墨程式的桎梏,对于整体感与黑白灰的构置多有会心,领悟了入于前人之中又立于前人之外的妙理。稍后,在叶浅予先生的着意倡导与精心安排下,他又兼法孙克纲,着重理解笔墨与形象有即有离、离中有即的关系,对于打破先勾后皴再染的传统程序、以偶然求必然的画中三昧尤有妙悟,据此,他放开手脚,纵笔写意,用泼墨,尚挥洒,讲笔笔生发,开始把笔端机趣的生动性融入惨淡经营的严肃性中,画风为之一变。

近几年,王镛又进一步以书入画,用其所长,在保持固有师门法度之长的前提下,充分发挥笔法在绘形造境中的主导作用,精研“一画之理”,讲求笔势运动,省墨而略色,务求“空景”与“实景”的联结,“神境”与“真境”的契合,尤致力于笔致的纯净统一与有助于“达其性情”,其画风又为之一变,这一变,我以为标志着作为金石书画家的王镛在山水画上的飞跃与成熟。

飞跃与成熟的主要标志,便是朴野天真的造境与朴野天真的笔墨情性的统一。

观赏王镛近年的山水画,人们不难发现,画家摄取或构置的景色,无论是南国的竹林村舍,还是塞北的黄原窑洞,无论是蔚然深秀的山脚人家,还是清风徐来的路畔田园,他所着意表现或强化的美,则无不着眼于拙朴无华,疏野自得,如粗服乱头,如卞和抱璞。在他的画中,仁者的山多于智者的水。北国的雄多于江南的秀,秋日的生机多于春天的草长莺飞。其邱壑林木的布置,大多着意于整体的大璞不琢,雄厚,圆浑,少瓤棱圭角,无剑拔弩张,却又十分注意显现其蕴合的生机与内美。

王镛的书法精诣对他的水墨山水画的探索起到了决定性的作用。他早已理解“书为心画”的道理,深深懂得书法艺术虽不创造绘画形象,离写实很远,但一样可以“达其性情,形其哀乐”。靠点线的组织与运动传达一种心态,创造一种交织着美的理想个性与感情指向的风格情境。同时,他注意到,书法毕竟不等同于绘画,绘画中的点线墨色也不相同于书法间架、笔法与行气,但是,如果打算避免向油画水彩借鉴色彩而失去自身独立存在的价值,就不能不更深究水墨的点与线。而连点为线,线其实便是点的运动,故在二者中把握中国画的线一一笔法,极大程度地发挥其辅助一定形象而充分传情的性能,便成了继往开来的一大关键。

暮从碧山下,山月随人归。

却顾所来径,苍苍横翠薇。

云山淡含烟,疏树晴庭日。

【王镛】 山水 137×69cm

水急客舟疾,山花拂面香。

湿水净素月,月明白鹭飞。

漾漾泛菱荇,澄澄映葭苇。

澹然空水对斜晖,曲岛苍产接翠微。

一千顷,都镜净,倒碧峰。

【王镛】 春山雨霁图 137×69cm

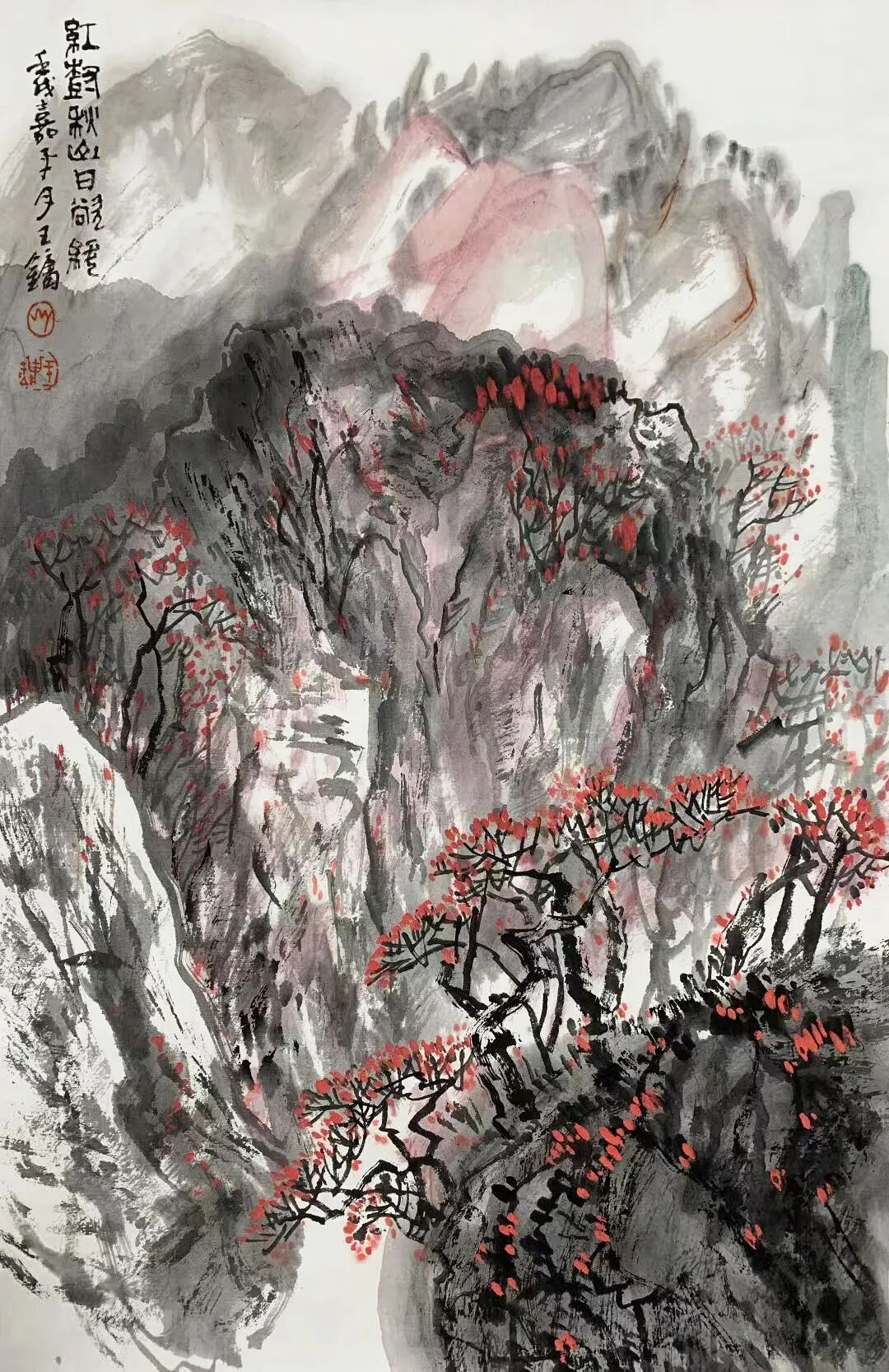

人间多少佳山水,独许黄山胜太华。

云海波澜峰作岛,天风来去雨飞花。

千重烟树蝉声翠,薄暮晴岚鸟语霞。

怪石奇松诗意里,溪头吟罢饮丹砂。

【王镛】 红树秋山日欲斜 69×46cm

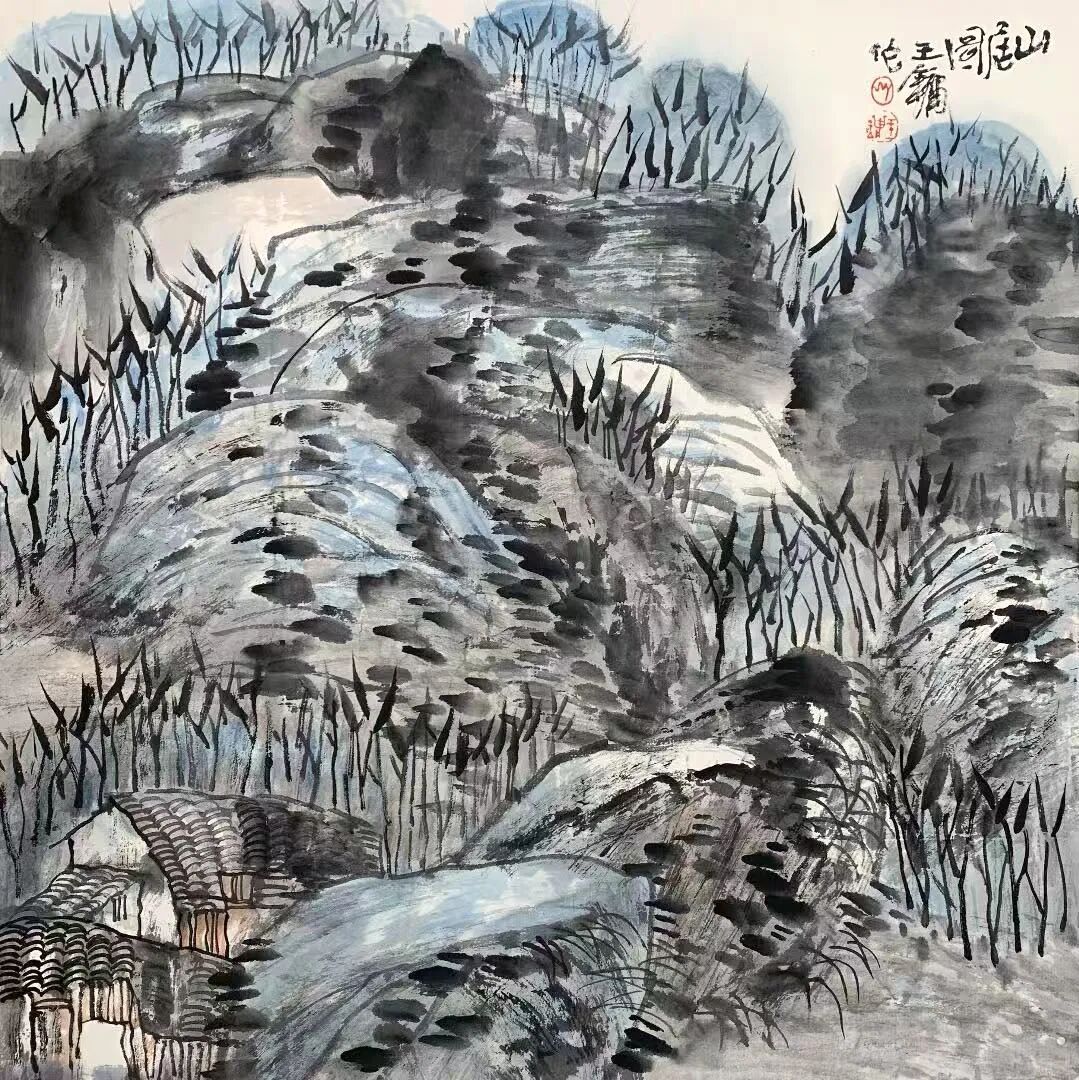

远看山有色,近听水无声。

春去花还在,人来鸟不惊。

【王镛】 山居图 68×68cm

竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。

蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

【王镛】 初秋 68×68cm

泰宗秀维岳,崔崒刺云天。

岞崿既崄巘,触石辄迁绵。

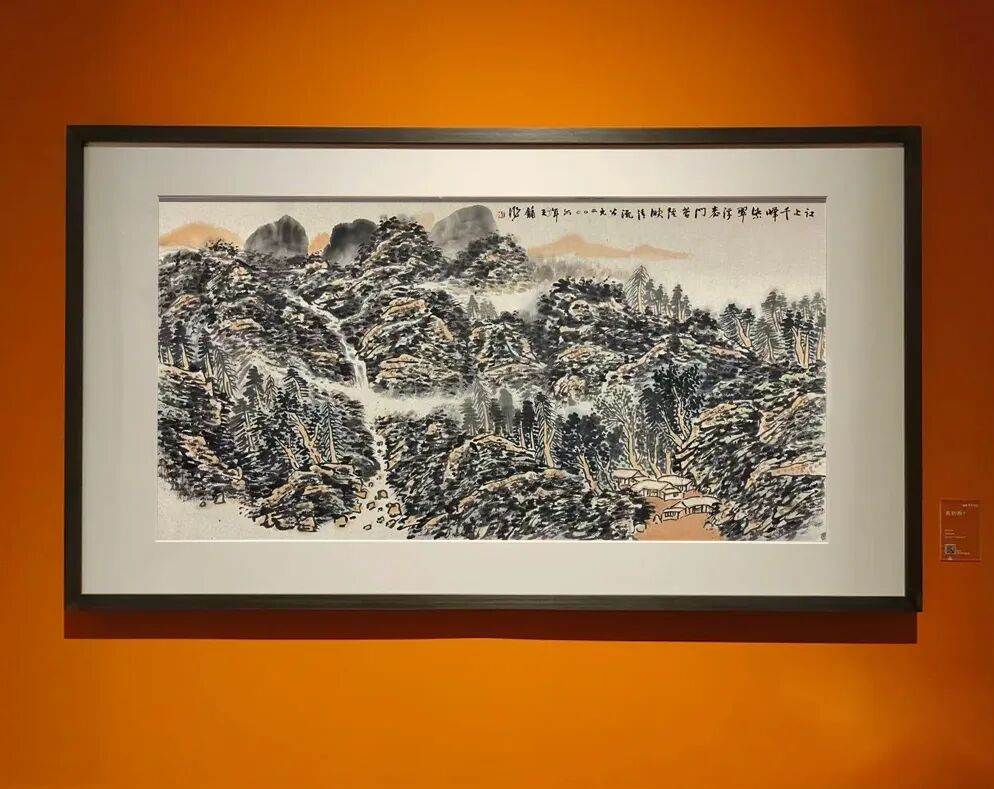

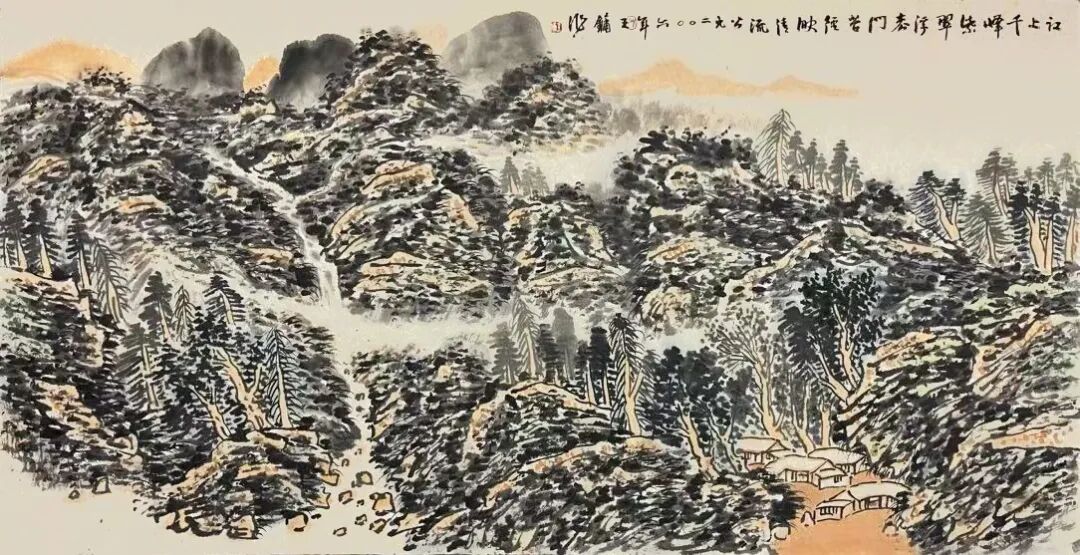

【王镛】 江山千峰紫翠 138×68cm

曾经沧海难为水,除却巫山不是云。

取次花丛懒回顾,半缘修道半缘君。

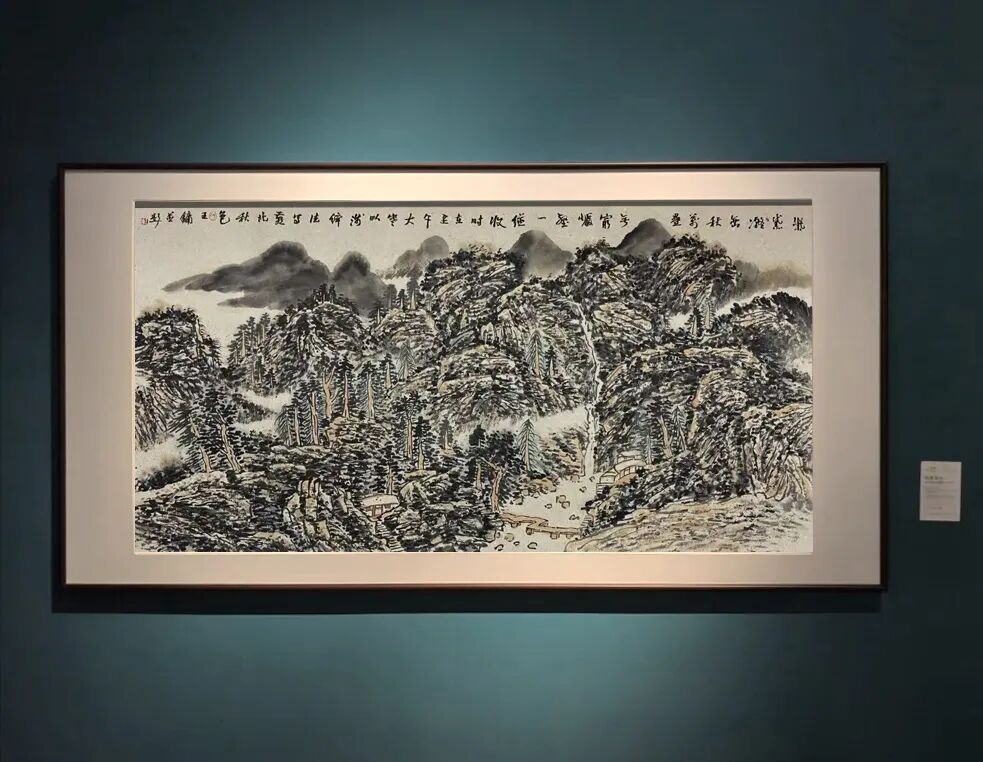

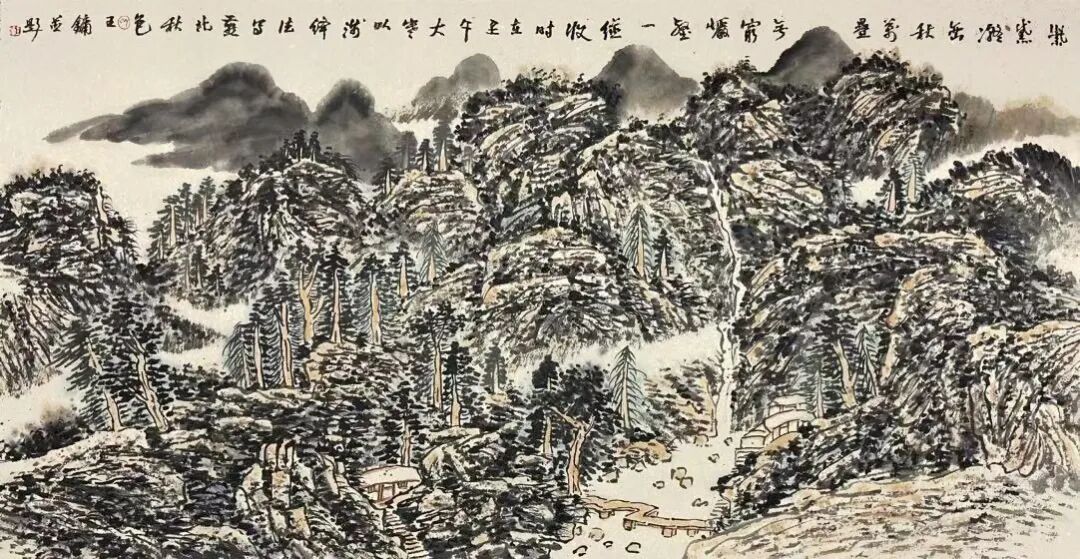

【王镛】 紫黛凝峦秋万叠 136×68cm

远看山有色,近听水无声。

春去花还在,人来鸟不惊。

【王镛】 山水 137×68cm

春江潮水连海平,海上明月共潮生。

滟滟随波千万里,何处春江无月明!

江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰;

空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见。

【王镛】 山水 137×68cm

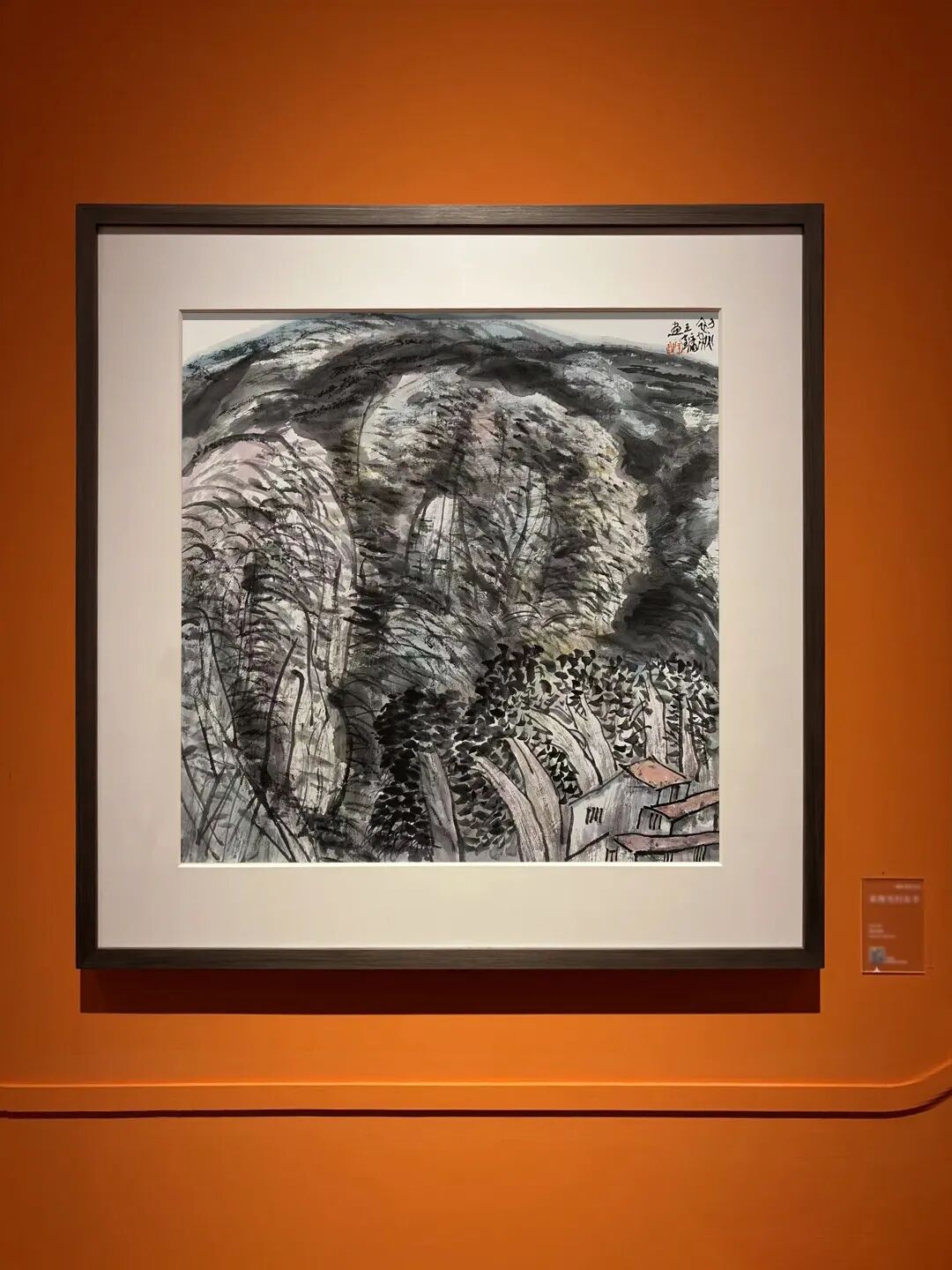

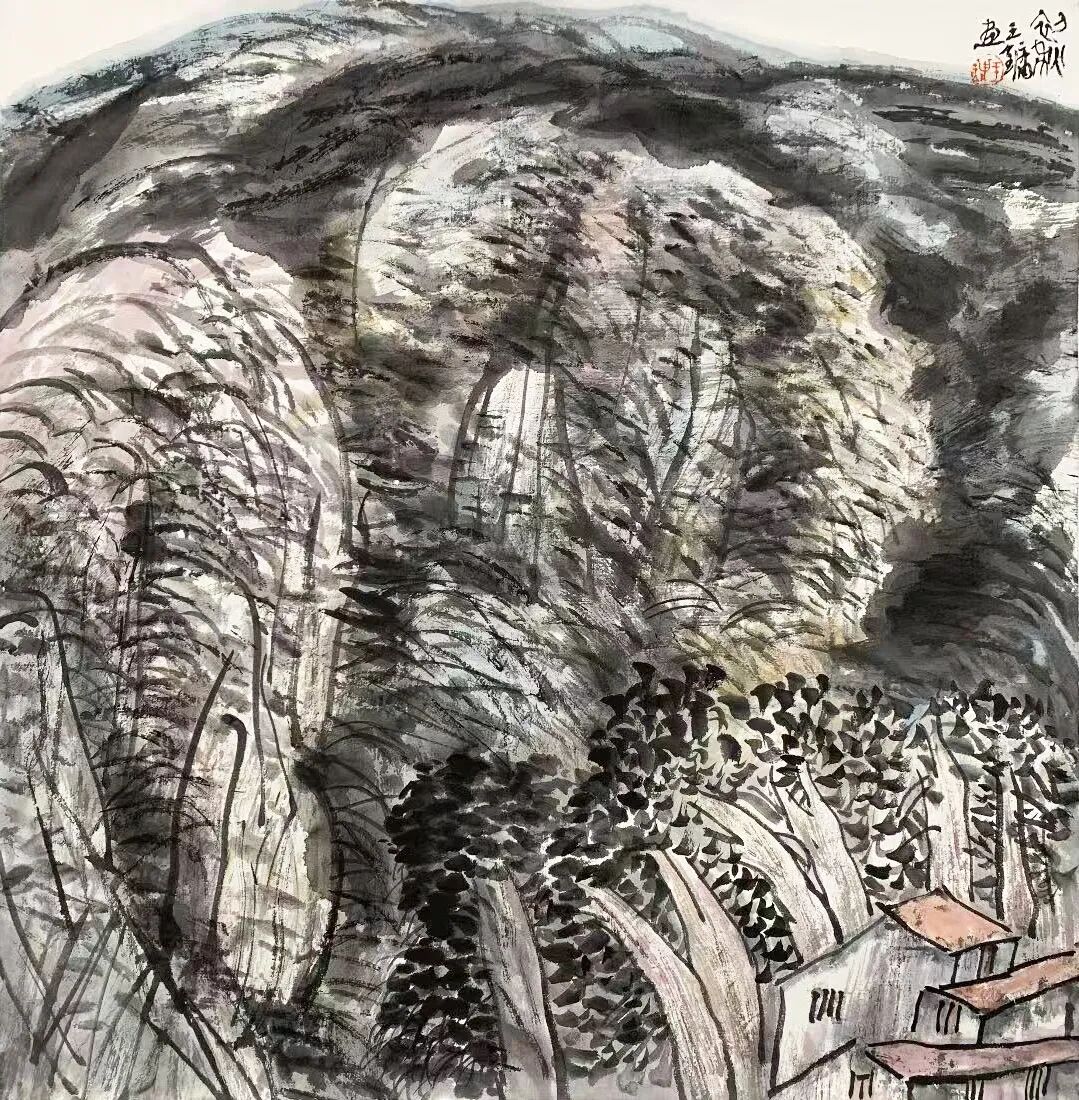

古木阴中系短篷,杖藜扶我过桥东。

沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。

【王镛】 山水 68×68cm

青皋一带浮,绿树千条绊。

问尔何色香,曾是古人玩。

【王镛】 山水 69×46cm

王镛扇面作品品鉴

▼

王镛老师书法功底之深,影响着其山水画的创作和心性。古雅质朴,此幅山水画中,笔墨繁密厚重,皴擦点染恰到好处,“远看山有色,近听水无声”。房屋与峰峦林木形成对比,似追求闲云野鹤下的闲适意境,映射出王镛老师此时的心性体验。“咫尺画图千里思,山青水碧不胜愁”,王镛老师的书法、篆刻艺术似乎是围绕他的山水画艺术而创作。古人云:“丹青难写是精神”,王老师心性与性情的自然流露,显示出书法骨力与金石韵味的合二为一,共同构筑了王镛老师山水画的写意精神与契合于己的创作风格!

王镛老师的山水扇面,俗话说:“一尺扇,三尺画。”自习传统书画、篆刻以来,王镛老师深谙传统绘画脉络,自出机杼。近景以树木、房屋为主要描写对象,笔墨皴擦恰到好处,远处以淡墨渲染一抹远山,近景远景层次感十足,苍厚质朴,凝练古拙。展现了王镛老师在扇面山水创作的精湛笔力和深厚的学识才情。

【王镛 范迪安】 山水丨书法 成扇

【王镛 李世南】 心经丨大慈大悲观世音菩萨 成扇

【王镛 贾又福】 书法丨牧牛图 成扇

【王镛 吴悦石】 兰亭序朱墨人物 成扇

【王镛】 山水丨书法 成扇

责编:hxq